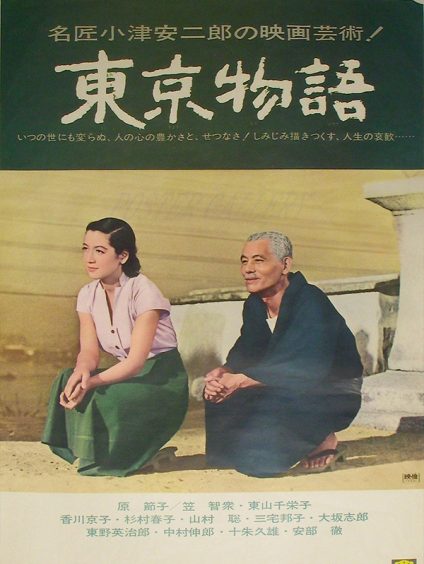

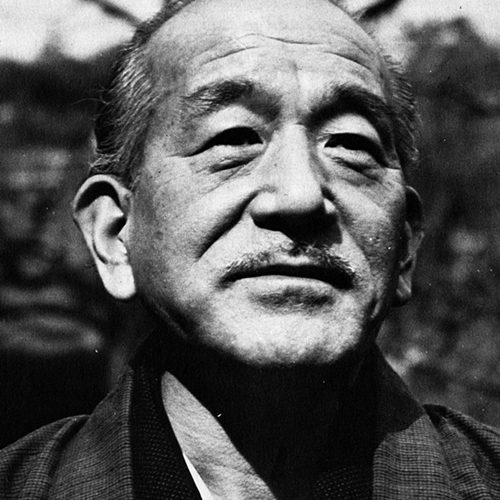

Yasujiro Ozu

Yasujiro Ozu est le 12 décembre 1903 à Tokyo et meurt le 12 décembre 1963 dans la même ville. Ozu est le cadet d’une famille de cinq enfants dont le père est grossiste en engrais. Il a douze ans quand sa mère s’installe avec ses enfants à Matsusaka, village natal du père dans la préfecture de Mie, près de Nagoya. Le père, lui, demeure à Tokyo pour son commerce, et cette absence marque l’adolescence d’Ozu. Pensionnaire au collège de Ujisenda, il se passionne pour le cinéma : il préfère aller voir des films — notamment ceux d’Hollywood — plutôt que d’étudier. En 1920, il en est chassé pour avoir écrit une lettre d’amour à un élève plus jeune. Il ne se mariera jamais et, noyant ses angoisses dans l’alcool, vivra auprès de sa mère jusqu’à la mort de celle ci. À dix-neuf ans, ayant échoué aux examens d’entrée à l’université, il doit travailler comme instituteur remplaçant dans un village de montagne situé à une trentaine de kilomètres de Matsusaka.

Un an plus tard, sa mère retourne vivre à Tokyo, et il décide de s’installer lui aussi dans la capitale. Sur la recommandation d’un oncle, il entre à la Shōchiku Kinema, en qualité d’assistant-opérateur.

Gilles Deleuze a analysé l’esthétique d’Ozu dans son ouvrage Cinéma 2 : L’image-temps. Selon lui, l’œuvre de Yasujirō Ozu dans son ensemble « réussit à rendre visibles et sonores le temps et la pensée ». Ainsi, à la question de savoir si le réalisateur japonais est un cinéaste néoréaliste, Deleuze répond que les néoréalistes ne l’ont pas imité, en créant le mouvement, mais l’ont plutôt rejoint. On peut donc rattacher Ozu au néoréalisme, à la condition de se détacher du cadre historique du néoréalisme italien, et de l’entendre comme « s’attachant à rendre des situations optiques et sonores pures ». Si les films d’Ozu empruntent souvent une « forme-ballade », ils ont pour objet la banalité quotidienne, appréhendée dans la vie de famille japonaise. Dans cette banalité du quotidien, les situations optiques pures viennent remplacer « l’image-action » et découvrent des liaisons d’un nouveau type, qui ne sont plus sensori-motrices, mais qui mettent les sens dans un rapport direct avec le temps et la pensée.

Trois éléments sont importants chez Ozu : la caméra, l’esthétique du vide, et l’esthétique de la nature morte. De plus, l’esthétique d’Ozu a ce trait particulier de mettre en scène le charme triste des choses. C’est un élément important de la culture japonaise en général, et du cinéma d’Ozu en particulier : tout est assez triste, mais est ordinaire et banal, même la mort qui fait l’objet d’un oubli naturel. Les scènes de larmes soudaines sont d’ailleurs intégrées à cet ordinaire : elles ne marquent pas un temps fort ou une action décisive qui s’opposerait aux temps faibles de la vie courante. Il y aurait ainsi une harmonie, une continuité de l’univers, que les hommes viendraient troubler.