Agnès Varda est née Arlette Varda le 30 mai 1928 à Ixelles en Belgique et meurt le 29 mars 2019 à Paris 14e, c’est une cinéaste, photographe et plasticienne. Proche du mouvement dit de la Rive Gauche, contemporain de la Nouvelle Vague. Elle grandit à Ixelles, rue de l’Aurore, avec ses quatre frères et sœurs. À cause de la guerre, sa famille fuit la Belgique le 10 mai 1940 pour s’installer à Sète, où elle vit son adolescence, sur un bateau amarré à quai, qu’elle reconstituera le temps de quelques plans dans « Les Plages d’Agnès ».

Dans ce film autobiographique, elle affirme également avoir été prénommée Arlette en hommage à la ville d’Arles, où elle aurait été conçue. Elle a fait changer son prénom pour Agnès auprès d’un greffier à l’âge de 18 ans, en hommage aux origines grecques de son père. Elle fut éclaireuse à la FFE de Sète, où des cheftaines ont fait passer en Suisse plusieurs petites filles juives. En 1943, après l’arrivée des Allemands en zone libre, sa famille fuit Sète pour Paris, où elle passe son baccalauréat.

En 1947, à l’âge de 19 ans, elle fugue pendant trois mois par volonté d’indépendance. Préparant longuement et méticuleusement son coup, elle affirme avoir fui en train jusqu’à Marseille, puis par bateau en Corse, et avoir travaillé sur des bateaux de pêche.

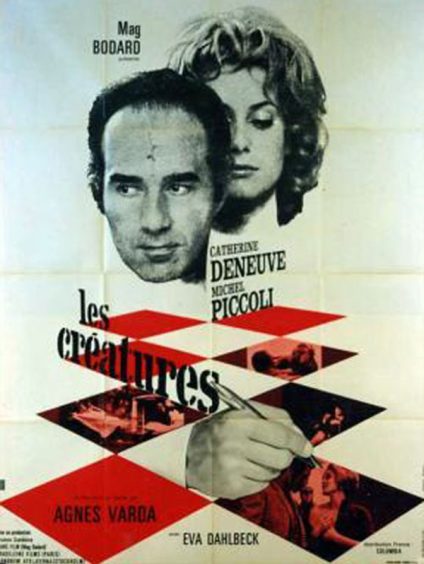

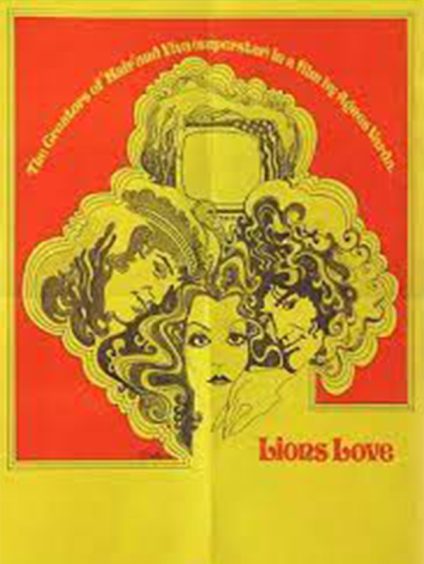

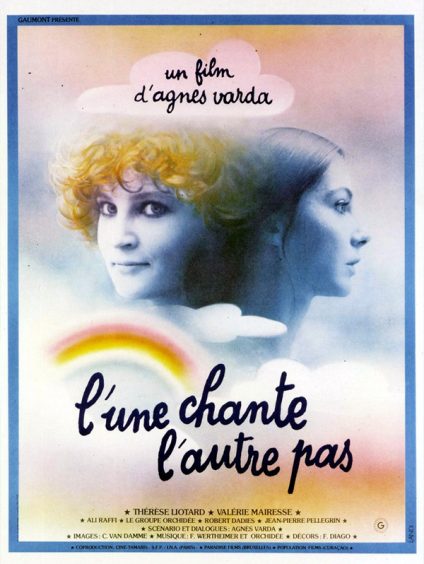

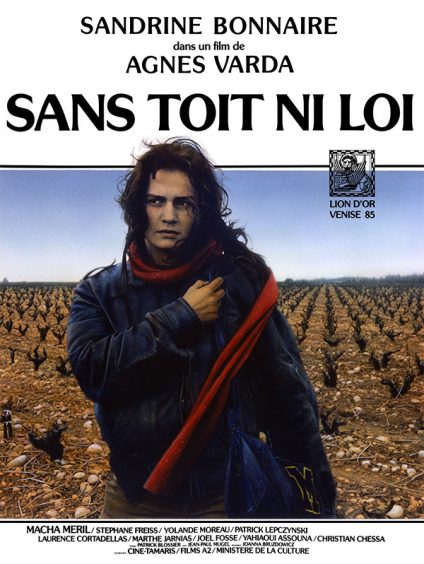

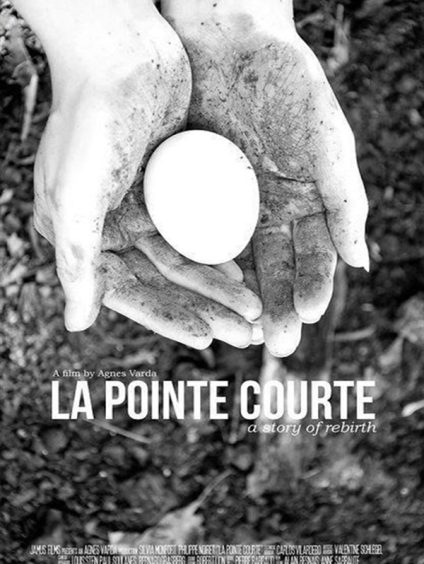

Après cette fugue, elle étudie la photographie à l’École technique de photographie et de cinématographie (École Vaugirard) et l’histoire de l’art à l’École du Louvre. Après l’obtention de son CAP de photographe, en 1949, elle devient photographe indépendante. En 1951, elle achète deux boutiques délabrées au 86 rue Daguerre dans le 14e arrondissement de Paris, que son père qualifie d’écurie. Elle s’y installe avec sa compagne, l’artiste Valentine Schlegel, et construit un studio et un laboratoire de photographie. Agnès Varda collabore entre autres avec les Galeries Lafayette, photographiant jusqu’à 400 enfants par jour, et la Société nationale des chemins de fer français pour des photographies promotionnelles. Jean Vilar – dont elle connaît l’épouse, Andrée, depuis son adolescence sétoise – lui offre un emploi de photographe au Festival d’Avignon (à partir de 1948), puis au Théâtre national populaire, qu’il dirige à partir de 1951. En 1949, Agnès Varda rejoint en Avignon le Sétois Jean Vilar, qui créa deux ans plus tôt le célèbre Festival de théâtre. Se faisant connaître grâce à ses clichés de Gérard Philipe ou Maria Casarès, elle choisit deux acteurs du TNP, Silvia Monfort et Philippe Noiret (débutant au cinéma) pour son premier long métrage, La Pointe courte, monté par le jeune Resnais. Ce coup d’essai, qui mêle avec peu de moyens chronique réaliste et étude psychologique, annonce, en 1954, les audaces de la Nouvelle vague. Le succès public suivra en 1961 avec Cléo de 5 à 7, promenade dans Paris en compagnie d’une chanteuse qui attend des résultats médicaux, tandis que Le Bonheur décrochera le Delluc en 1965. Dès ses débuts, Varda passe du court au long métrage, du documentaire à la fiction.