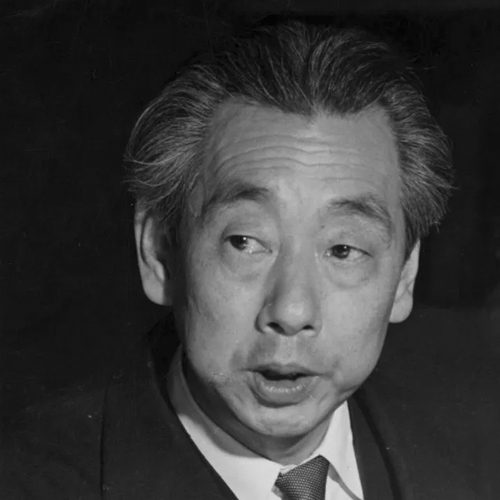

Mikio Naruse

Mikio Naruse est né le 20 août 1905 à Tokyo et meurt le 2 juillet 1969 dans la même ville, c’est un réalisateur, écrivain et producteur. Il est l’auteur de 89 films datant de la fin du cinéma muet jusqu’aux années 1960. Naruse s’est spécialisé dans le genre shomingeki (tragi-comédie sur les classes salariées) comme Yasujirō Ozu. Naruse est le dernier enfant d’une famille modeste. Son père, artisan brodeur, meurt en 1920. Il découvre dès son plus jeune âge la littérature japonaise. Il entre dans les studios de la Shōchiku à 15 ans comme accessoiriste, et y est six ans plus tard assistant réalisateur, notamment pour Yoshinobu Ikeda et Heinosuke Gosho. À partir de 1930, il devient réalisateur en tournant « Un couple de Chanbara », une comédie burlesque aujourd’hui perdue. Même si les années suivantes, il mélange le rire et les larmes dans « Bon courage, larbin ! », « Après notre séparation », « Rêves de chaque nuit », le meilleur film de cette période. Son travail reste peu valorisé au sein de la Shōchiku, compagnie dirigée, à ce moment-là, par Shirō Kido. Celui-ci défend une vision du cinéma qu’il décrit ainsi : « Il existe deux façons de voir l’humanité (…) avec joie ou avec tristesse. Cette dernière n’est pas recommandée : nous, à la Shochiku, préférons considérer l’existence d’une manière chaleureuse et optimiste. (…) Notre ligne est que le fondement des films doit être le salut ». Une telle optique se situe aux antipodes du cinéma de Naruse, et Shirō Kido ne cache pas, alors, son antipathie à l’égard des films du réalisateur. Remarquant des affinités entre Yasujirō Ozu et Naruse, il dira plus tard : « La Shochiku n’avait pas besoin de deux Ozu. »

Son cinéma est marqué par une économie d’effet, et néanmoins une grande efficacité dramatique. Donnant peu d’instructions à ses comédiens, faisant très peu de commentaires, laissant tourner la caméra, l’essentiel de son travail se faisait au montage, où, par des inserts ou des coupes, il corrigeait et arrangeait les séquences à sa convenance. Il était capable d’estimer la longueur d’un plan grâce à la longueur de la bobine et créait ainsi le rythme d’une scène. Longtemps ignoré par la critique occidentale il est finalement reconnu comme l’un des plus grands réalisateurs japonais du « second âge d’or » du cinéma japonais dans les années 1950, aux côtés de Kurosawa, Ozu, Mizoguchi et Kinoshita.