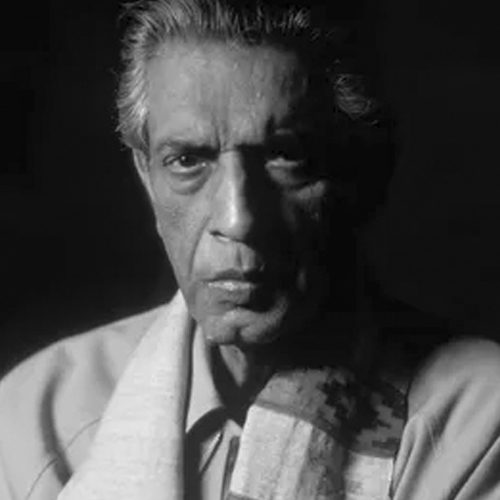

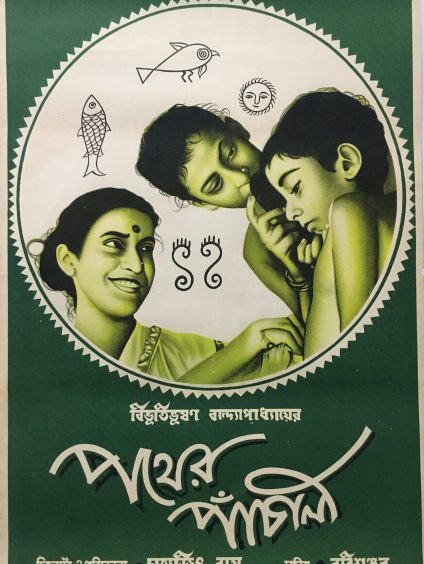

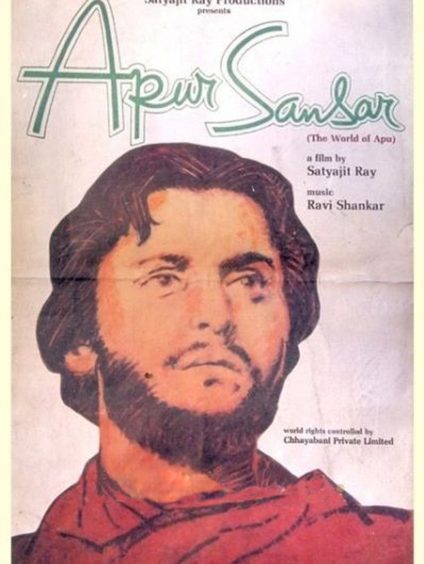

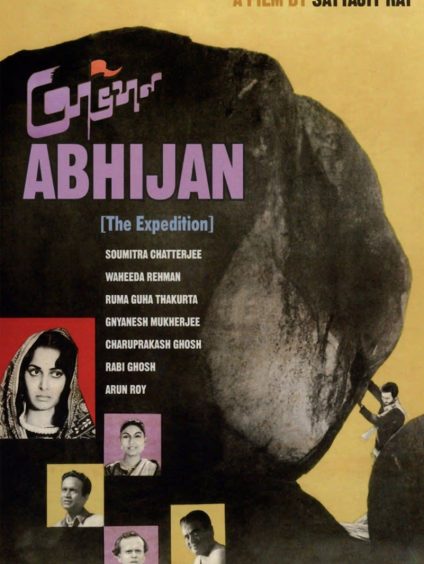

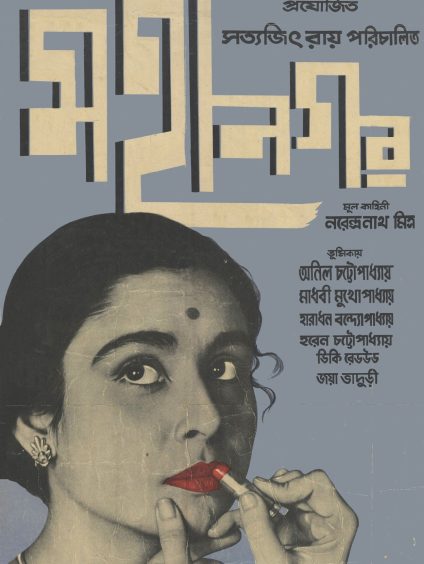

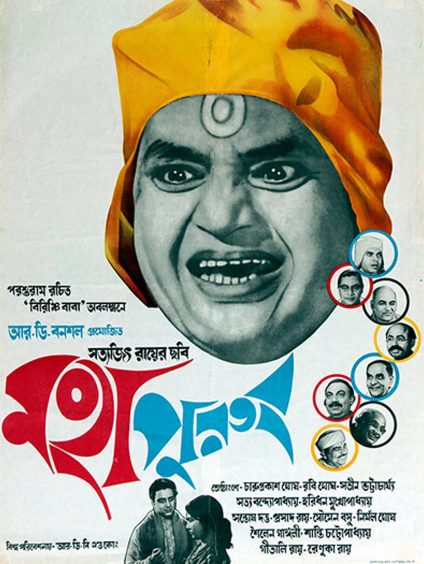

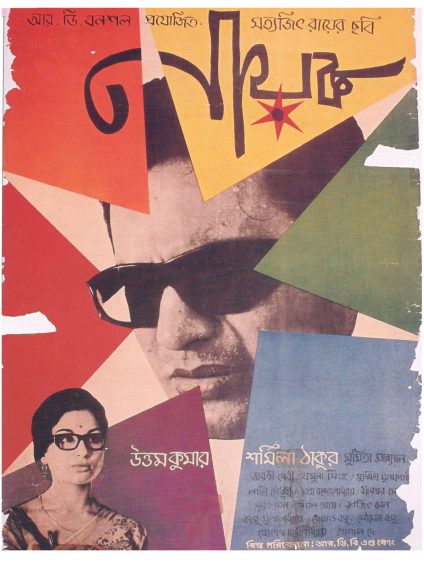

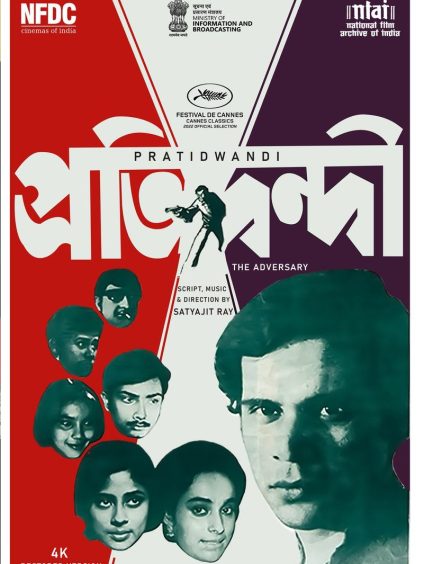

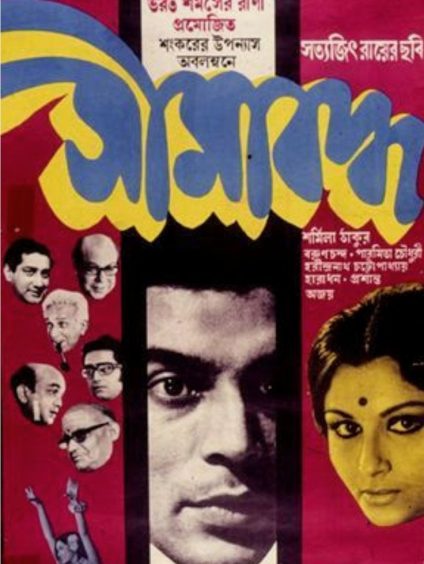

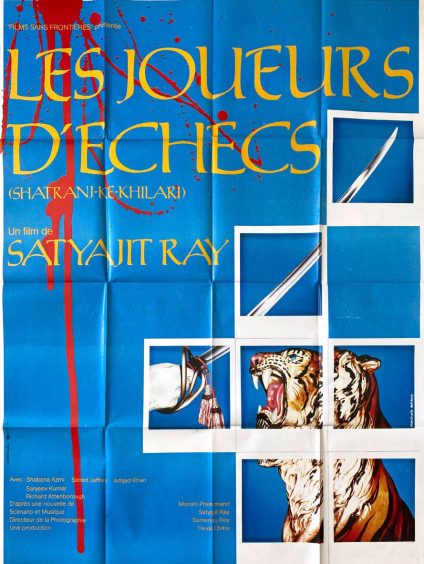

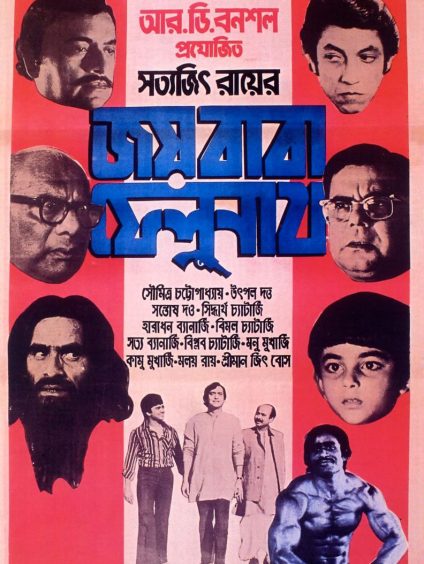

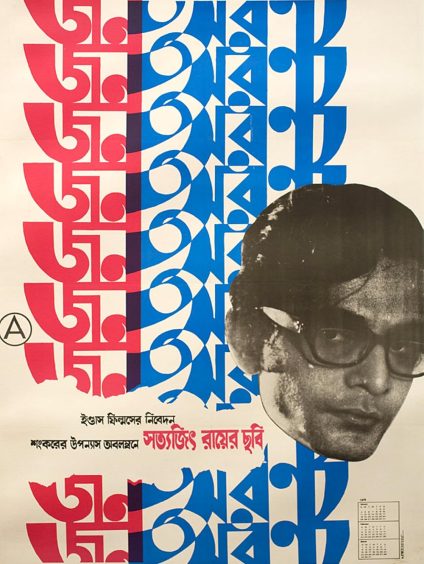

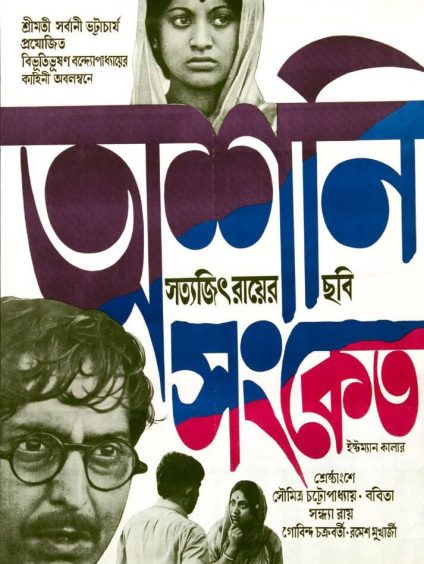

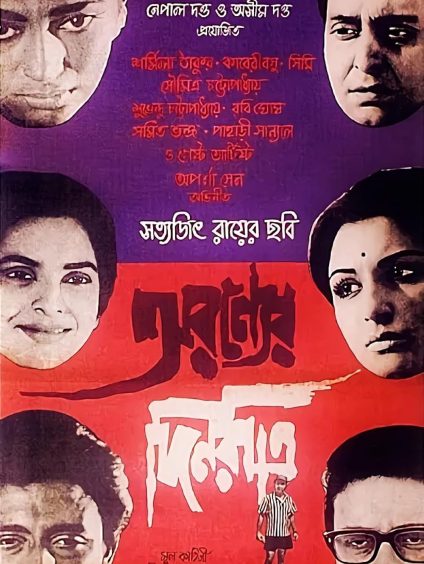

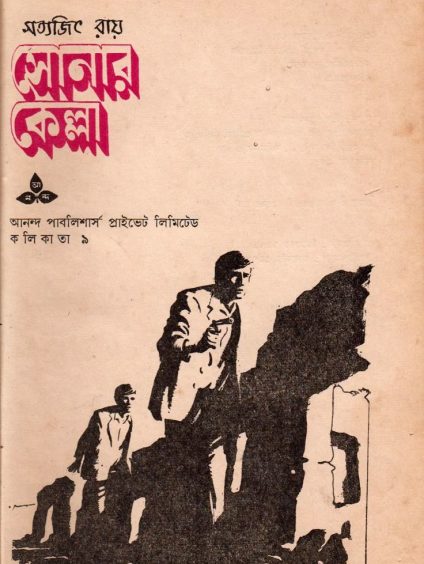

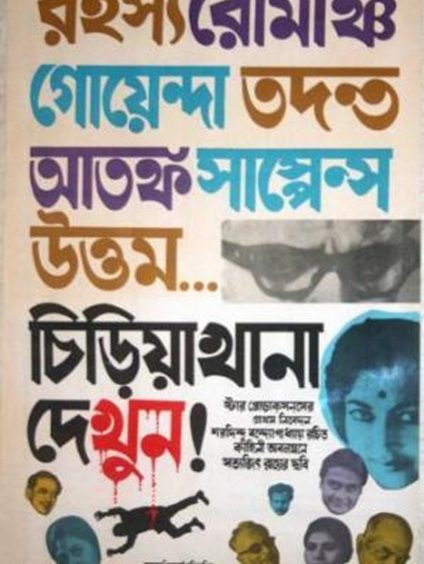

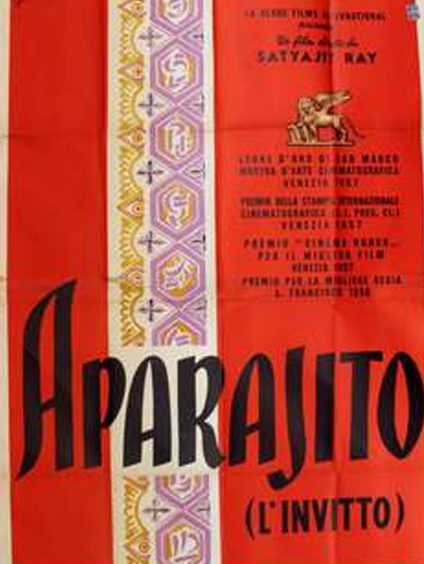

Satyajit Ray est un réalisateur, écrivain et compositeur indien bengali, né le 2 mai 1921 à Calcutta et mort le 23 avril 1992 dans la même ville. Né dans une famille aisée, d’un père écrivain et poète majeur de la littérature bengalie, Sukumar Ray. Il reçoit une bonne éducation, en héritier de la Renaissance bengalie. Il étudie au Presidency college, avant de rejoindre l’université Visva-Bharati, fondée par le poète Rabindranath Tagore à Santiniketan. D’abord maquettiste publicitaire, il fonde en 1942 un ciné-club à Bombay, puis la Calcutta Film Society en 1947 : cinéastes américains comme européens y sont projetés, notamment les néo-réalistes qui font forte impression. C’est la rencontre avec le cinéaste français Jean Renoir, lors du tournage en Inde du film « Le Fleuve », et le visionnage du film italien néo-réaliste « Le Voleur de bicyclette », lors d’un voyage à Londres, qui le décident à se lancer dans la réalisation cinématographique, alors qu’il exerce le métier d’illustrateur dans une maison d’édition. Inspiré par le roman Pather Panchali de Bibhutibhushan Bandopadhyay, il décide d’en faire un film, « La complainte du sentier » (1955) et le tourne en décor réel, faisant appel à des amis pour tenir les rôles d’acteurs, et le finançant tout seul. À court de fonds, il obtient du gouvernement du Bengale un prêt qui lui permet d’achever le film. C’est un succès tant artistique que commercial, et Ray reçoit un prix en 1956 au Festival de Cannes, faisant découvrir au monde l’industrie cinématographique indienne. Le cinéma de Ray est réaliste, ses premiers travaux sont pleins de compassion et d’émotion, son travail postérieur est plus politisé et parfois cynique, mais il y infuse toujours son humour typique. Ray a réalisé trente-sept films, parmi lesquels des courts et des longs métrages ainsi que des documentaires. Le premier film de Satyajit Ray, « La Complainte du sentier » remporta onze distinctions internationales, dont le prix du document humain au Festival de Cannes 1956. C’est le premier volet de la trilogie d’Apu, qui sera suivi par « Aparajito » (L’Invaincu) et « Apur Sansar » (Le Monde d’Apu). Ray a exercé au cours de sa vie un large éventail de métiers, dont l’écriture de scénarios, le casting, la composition musicale de bandes originales, le tournage, la direction artistique, la conception et la réalisation de ses propres génériques et affiches publicitaires… En dehors du cinéma, il était écrivain, éditeur, illustrateur, graphiste et critique de cinéma. Il a remporté de nombreuses récompenses au cours de sa carrière, dont un Oscar pour son œuvre en 1992. Il a été décoré également de la Bharat Ratna, la plus haute distinction de l’Inde, en 1992.

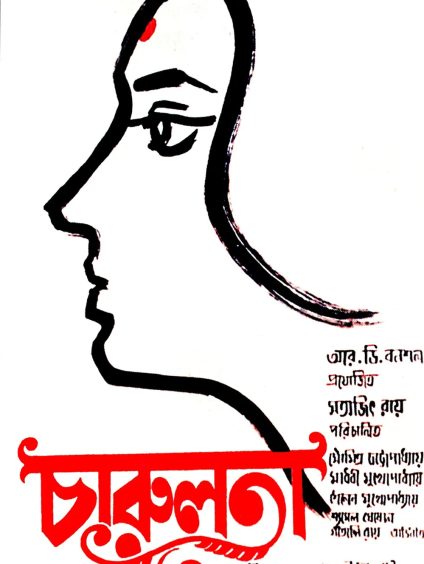

Il a toujours considéré l’écriture scénaristique comme partie intégrante de la réalisation. C’est une des raisons pour lesquelles il a longtemps refusé de faire des films dans une autre langue que le bengali. Pour ses deux longs métrages qui font exception à cette règle, il écrit le scénario en anglais, puis supervise la traduction pour qu’il puisse être joué en hindi ou en ourdou. Le coup d’œil particulier de Ray pour les détails est en accord avec celui de son directeur artistique Bansi Chandragupta. L’influence de ce dernier sur les premiers films de Ray est si importante que Ray écrit toujours ses scénarios en anglais avant de créer la version bengalie, de manière que Chandragupta, non bengalophone, puisse les lire. Le travail de la caméra dans les premières œuvres de Ray suscite de nombreuses admirations pour l’habileté de Subrata Mitra. Son départ de l’équipe de Ray, selon nombre de critiques, diminue la qualité de la prise de vue dans les films35. Bien que Ray ne se cache pas pour féliciter Mitra, sa ténacité le pousse à prendre les commandes de la caméra à partir de Charulata, ce qui fait que Mitra cesse de travailler pour lui après 1966. Parmi les innovations de Subrata Mitra, on trouve le bounce lighting, une technique d’éclairage qui fait réfléchir la lumière sur une toile pour créer un éclairage diffus et réaliste, y compris sur un plateau. D’autre part, Ray reconnaît volontiers sa dette envers Jean-Luc Godard et François Truffaut de la Nouvelle Vague pour avoir introduit de nouvelles techniques et des innovations cinématographiques.