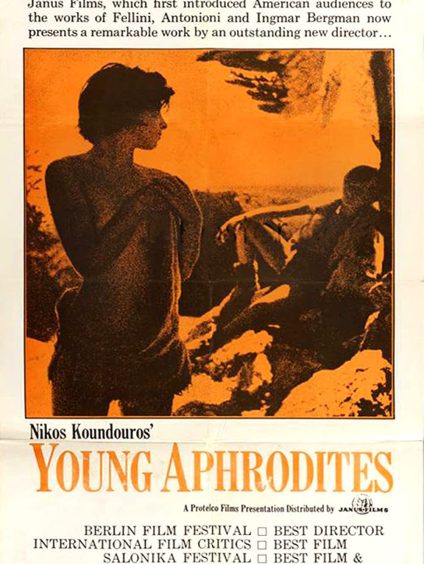

LES PETITES APHRODITES

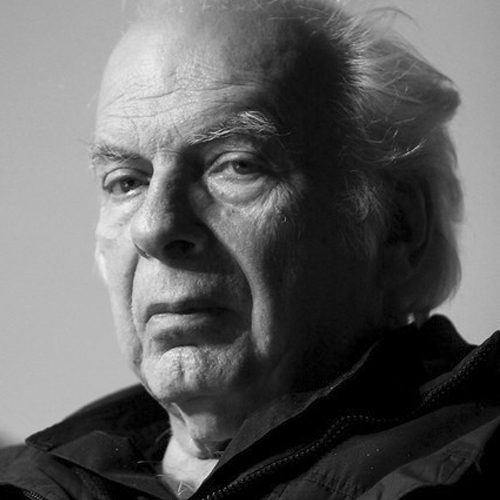

Níkos Koúndouros

1963

vostfr

88'

En Grèce antique, vers 2000 av. J.-C., des bergers descendus de la montagne rencontrent des femmes de pêcheurs dont les maris sont en mer. Un fils de berger Skymnos et une fille de pêcheur Chloé, douze ans, s’aiment sauvagement. Une relation sexuelle s’établit aussi entre Arta et Tsakalos. Le berger muet Lyka les espionne tous. Il finit par enlever la jeune Chloé. Skymnos, trahi, se noie.