David Lynch

David Lynch est un cinéaste, scénariste, photographe, musicien et peintre américain né le 20 janvier 1946 à Missoula dans le Montana et mort le 25 janvier 2025. Son père, est chercheur pour le Département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), et sa mère est professeur d’anglais. Deux des arrière-grands-parents maternels de Lynch étaient des immigrants finno-suédois arrivés aux États-Unis au 19e siècle. Il reçoit une éducation presbytérienne. Les Lynch déménagent souvent au gré des mutations de son père. Il s’intéresse à la peinture et au dessin dès son plus jeune âge, et commence à penser en faire son métier.

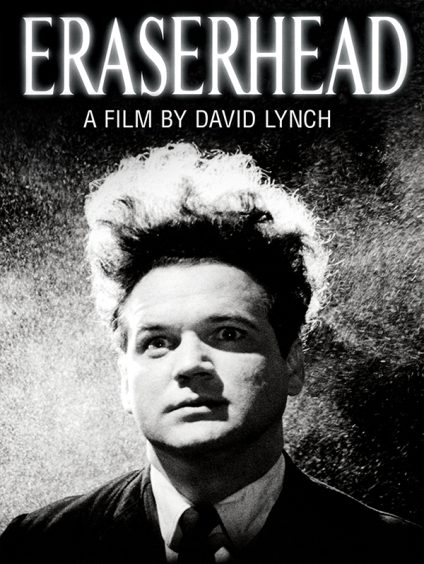

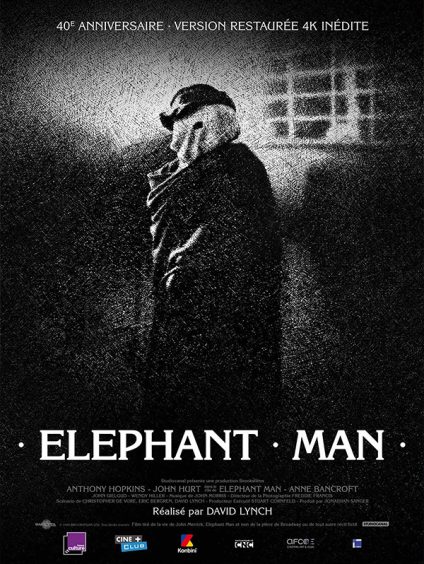

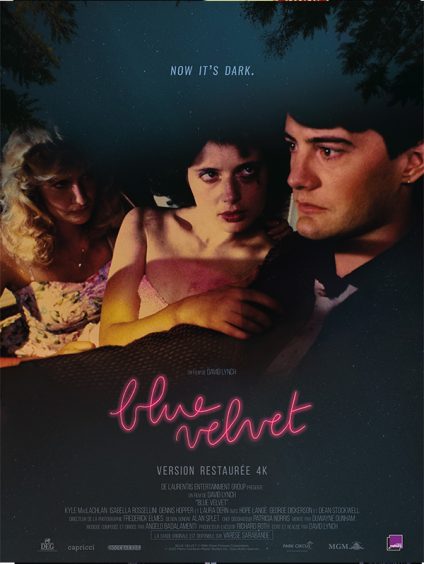

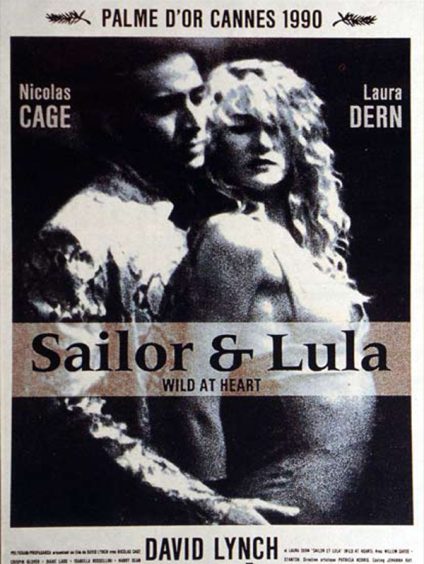

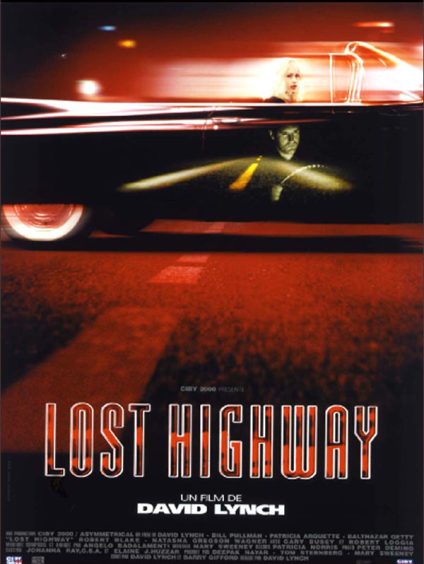

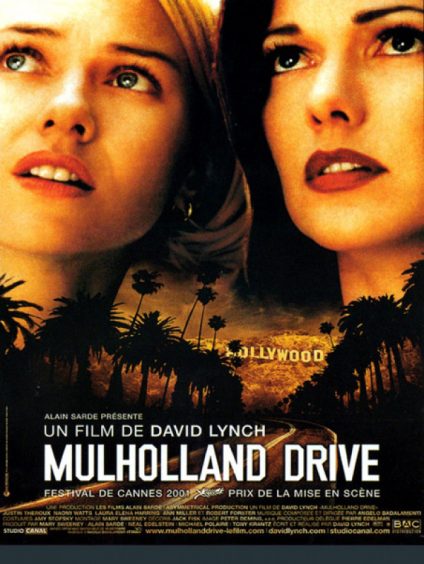

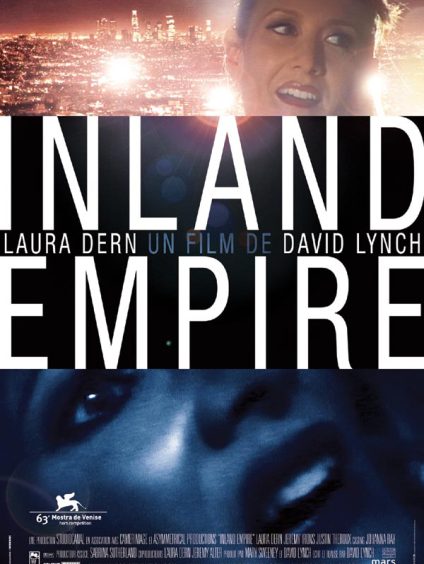

Au lycée Lynch n’excelle pas sur le plan académique, montrant peu d’intérêt pour le travail scolaire mais est apprécié des autres lycéens. Après son départ, il décide d’étudier la peinture à l’université et commencé ses études à la Corcoran School of the Arts and Design, Washington DC, avant de partir en 1964 pour la School of the Museum of Fine Arts at Tufts à Boston, où il partage sa chambre avec le musicien Peter Wolf. Il quitte l’école au bout de seulement un an. Il choisit de voyager à travers l’Europe pendant trois ans avec son ami Jack Fisk : les deux souhaitent étudier auprès du peintre expressionniste autrichien Oskar Kokoschka, mais en arrivant à Salzbourg, ils constatent que celui-ci n’est pas disponible ; déçus, ils repartent pour les États-Unis après seulement deux semaines en Europe. David Lynch réalise, depuis le début des années 1990, une dizaine de spots publicitaires, entre autres pour PlayStation, Calvin Klein, Nissan, Barilla, ou encore Lady Dior dans les années 2010. Le travail de David Lynch, mêle cinéma expérimental, de genre, arts graphiques et recherches novatrices, tant sur le plan dramaturgique que plastique. On note plusieurs références à la peinture (Jérôme Bosch, Edward Hopper, Francis Bacon, etc..). Les lois du film noir en particulier sont utilisées, détournées puis finalement détruites. Ces deux derniers films sont représentatifs de la manière dont le cinéaste abandonne son intrigue à mi-parcours et passe dans un contexte bouleversé où les acteurs semblent interpréter des rôles différents et où les décors occupent une fonction nouvelle. La lisibilité du récit est volontairement brouillée et une énigme irrésolue se dissémine dans un monde sophistiqué dans lequel le sens s’efface et la frontière entre réalité, cauchemar et hallucination disparaît. Par ailleurs, Lynch n’hésite pas à manipuler certains clichés cinématographiques de manière subversive, il transforme en cauchemar l’idéalisme des années 1950 et le modèle dominant des banlieues cossues de la classe moyenne blanche. Son cinéma, silencieux et anxiogène, mêle la violence, le macabre et le grotesque à une forme de normalité sociale et cherche à retranscrire la réalité profonde des fantasmes, en passant d’un monde lumineux à un univers nocturne où surgissent des pulsions refoulées.