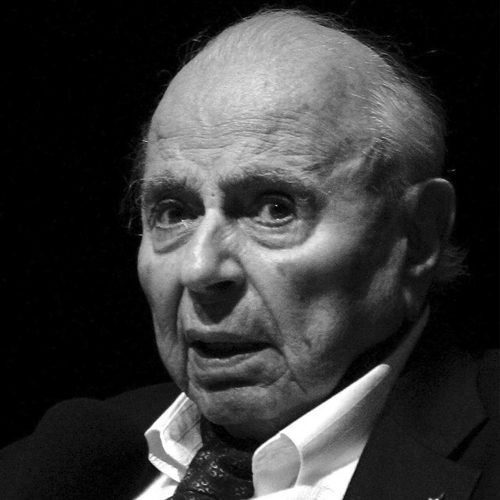

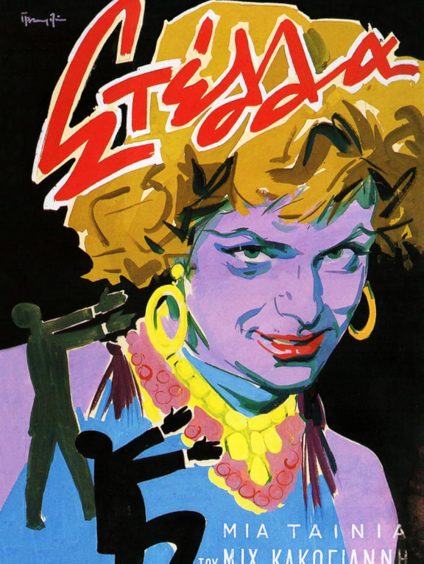

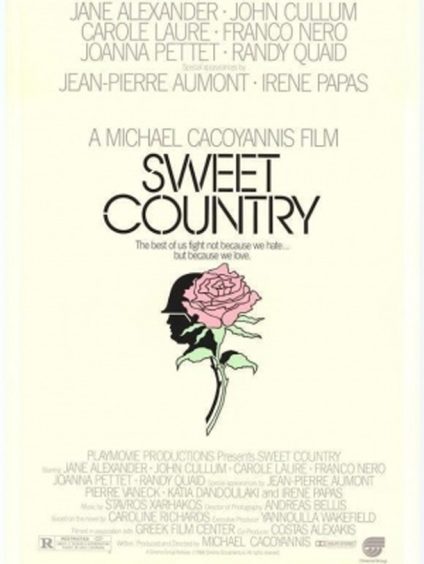

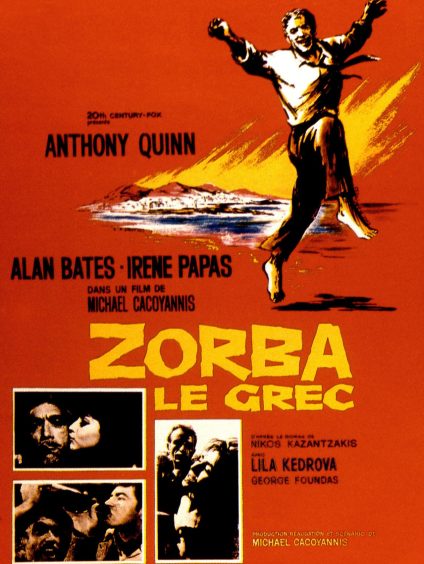

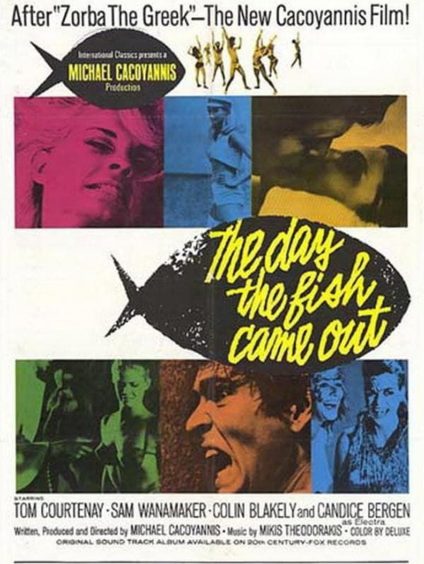

Michel Cacoyannis est un réalisateur et metteur en scène né le 11 juin 1922 à Limassol, Chypre, et mort le 25 juillet 2011 à Athènes. Les origines chypriotes de Michel Cacoyannis n’ont pas, avant l’indépendance puis la partition, posé de problème quant à sa nationalité grecque. Fils de bonne famille, il étudie le droit à Londres et devient barrister en 1943. Il travaille pour la B.B.C (Service d’outre-mer) de 1941 à 1950. Il suit alors une formation d’acteur à la Central School of Dramatic Art et de metteur en scène à la Old Vic School. Il devient acteur en 1947, mais choisit de se concentrer sur la mise en scène de théâtre. Il se rend à Athènes en 1953, où il travaille pour le théâtre et le cinéma. Son premier film, « Le Réveil du dimanche », est salué par la critique comme un véritable « réveil » artistique au milieu d’une production grecque encore peu sûre techniquement. Son écriture filmique tranche alors. Cacoyannis fait alors partie d’une vague de nouveaux réalisateurs (avec principalement Níkos Koúndouros et Tákis Kanellópoulos un peu plus tard) modernisant le cinéma grec, préparant le Nouveau Cinéma grec. Si Cacoyannis s’oriente rapidement vers l’adaptation cinématographique des tragédies antiques, ses premiers films empruntent déjà la structure au théâtre antique : son héros ou héroïne affronte seule les forces insurmontables du destin, devant un chœur qui assiste au drame et le commente, mais sans intervenir. « Stella « (1955) en est l’archétype même. « La Fille en noir » (1956), plus réaliste et plus mélodramatique, s’imposa par ses images tandis que la photographie de Walter Lassaly sut rendre et maîtriser la violence de la lumière grecque, parallèle à la violence des émotions du film. Les trois films suivants : « Fin de crédit » (1957), « Notre dernier printemps » (1960) et « L’Épave » (1961), les deux derniers des adaptations de romans contemporains, furent des échecs artistiques et commerciaux, au point que la critique grecque finit par se demander si Cacoyannis n’avait pas été un simple feu de paille cinématographique. Cependant, hormis « Le jour où les poissons sont sortis de l’eau », intermède comique mineur dans l’œuvre du réalisateur, ses films suivants retrouvèrent l’ampleur de la tragédie antique, soit directement avec les adaptations à l’écran (parfois après une mise en scène au théâtre) de pièces d’Euripide (Électre en 1962 et Les Troyennes en 1971) ou indirectement, avec « Zorba le Grec » (1964), adaptation de Níkos Kazantzákis. « Électre » est même considéré comme un modèle où la forme cinématographique soutient et illustre le texte antique : les monologues explicatifs sont remplacés par des longs plans muets ; les discours du chœur sont partagés entre ses membres ; la violence est stylisée ou hors champ. Son « Iphigénie » (1977) fut moins bien reçu. Tout l’arrière plan mythologique de la pièce a disparu, le film est réduit à une critique trop contemporaine de la cupidité humaine. À la modernisation interprétative, imposant la lecture de Cacoyannis, vinrent s’ajouter une forme trop grandiloquente pour les spectateurs et les critiques : trop de couleurs, trop de figurants, trop de décors, au contraire des premières interprétations tout en sobriété. Ses derniers films (« Sweet Country » de 1986, « Sens dessus dessous » de 1993 et « La Cerisaie » de 1999) sont considérés comme des œuvres mineures dans sa filmographie. Obligé de quitter la Grèce pendant la dictature des colonels, Cacoyannis est obligé de tourner son adaptation cinématographique des Troyennes en Espagne. Il travaille à partir de sa mise en scène théâtrale montée huit ans plus tôt à New York. Il crée une fondation pour le théâtre et le cinéma, rue Piréos, en 2010, avec un théâtre de 330 places, un cinéma de 120 places, une salle polyvalente de 68 places, une salle d’exposition, deux bars, un restaurant et une boutique. Il a été cinq fois nommé aux Oscars : meilleur réalisateur, meilleure adaptation et meilleur film pour « Zorba le Grec » et meilleur film étranger pour « Électre « et « Iphigénie ». Il est inhumé dans la cour de la fondation qui porte son nom à Athènes.