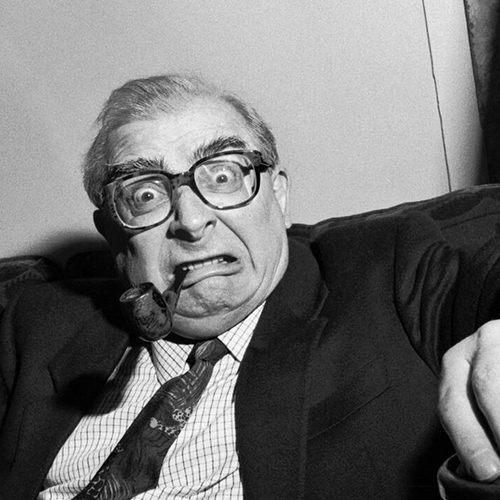

Claude Chabrol

Claude Chabrol est né le 24 juin 1930 à Paris où il meurt le 12 septembre 2010, Il est réalisateur mais également producteur, scénariste, dialoguiste et à l’occasion acteur.

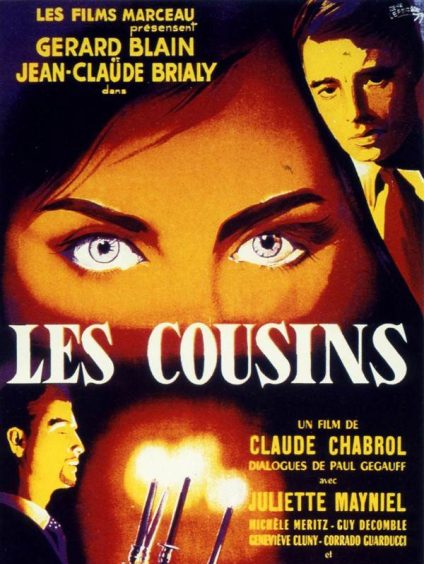

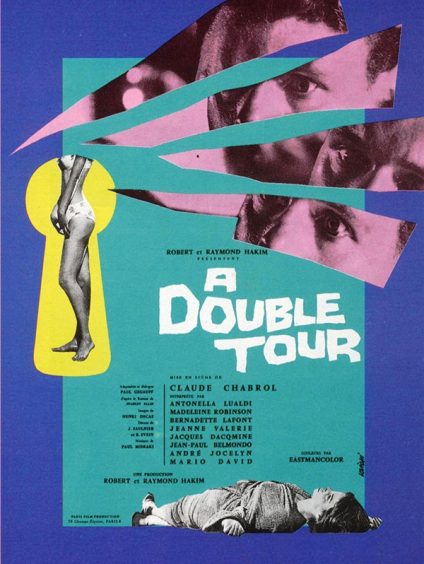

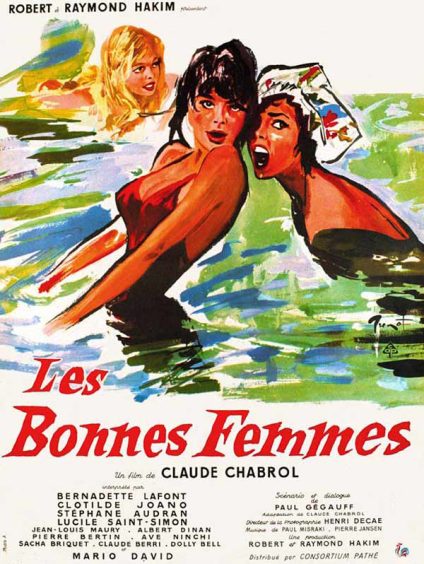

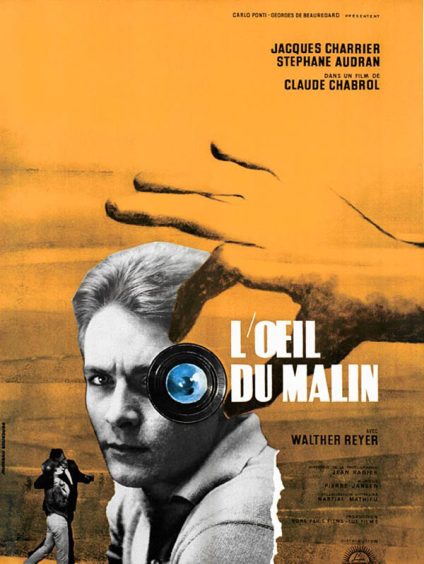

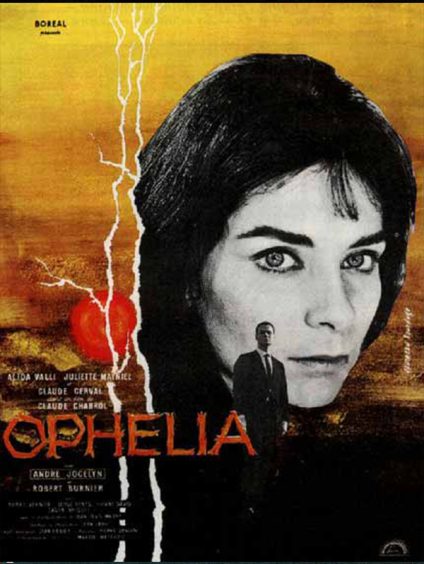

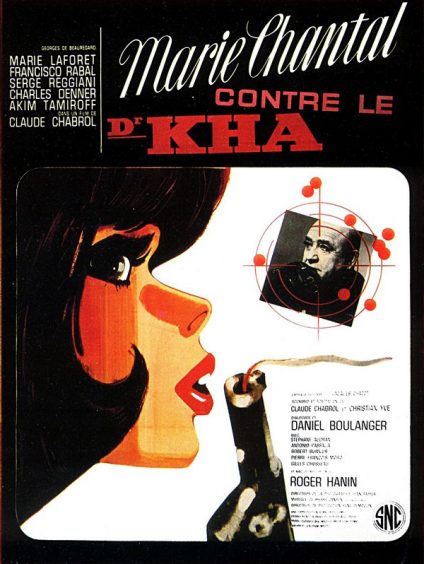

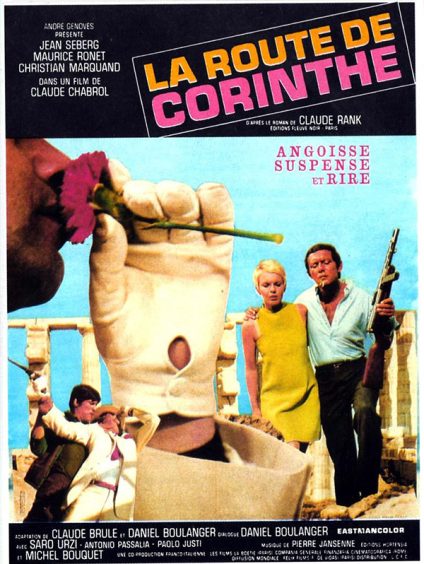

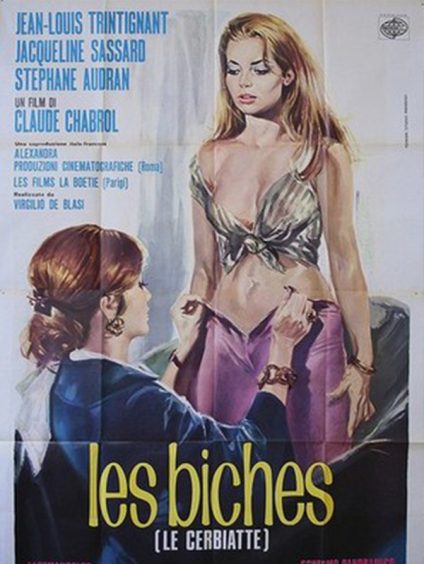

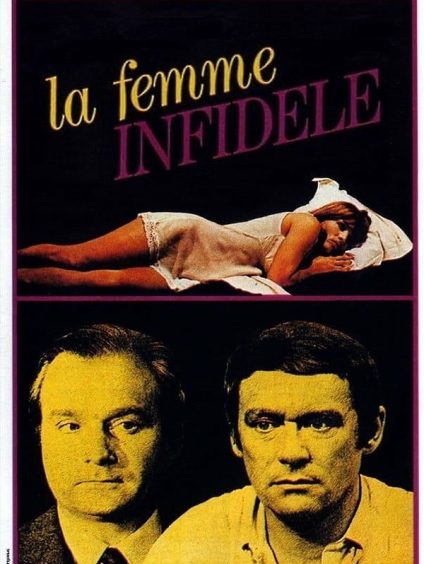

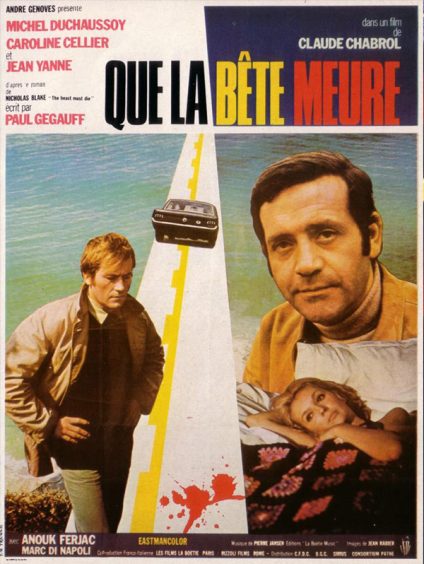

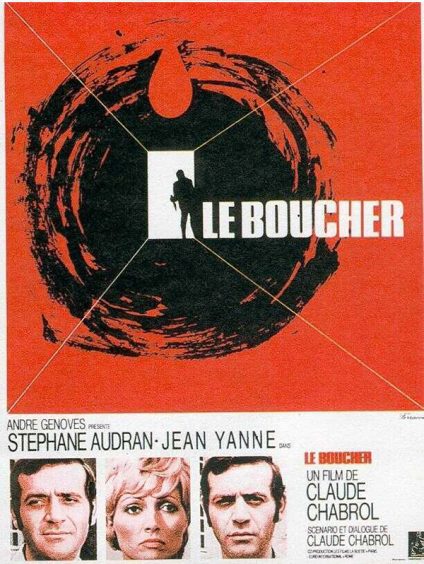

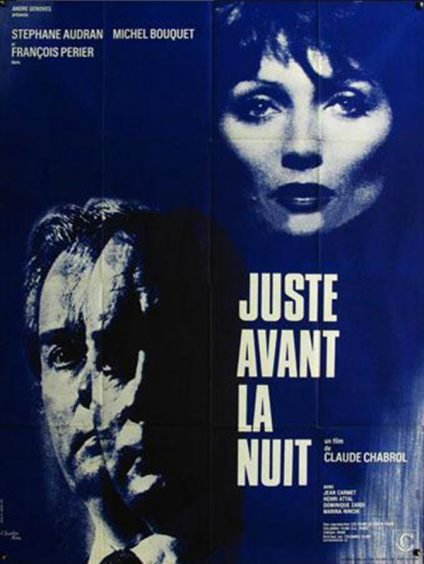

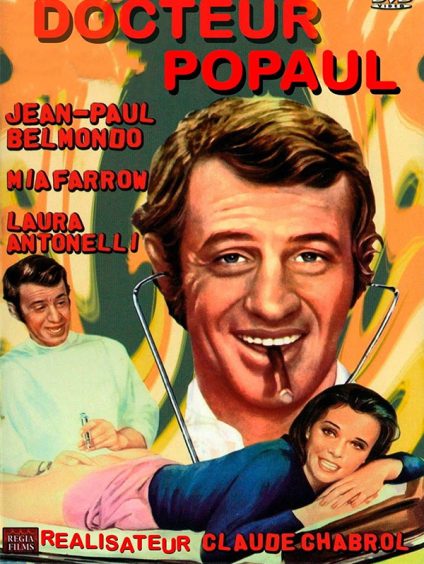

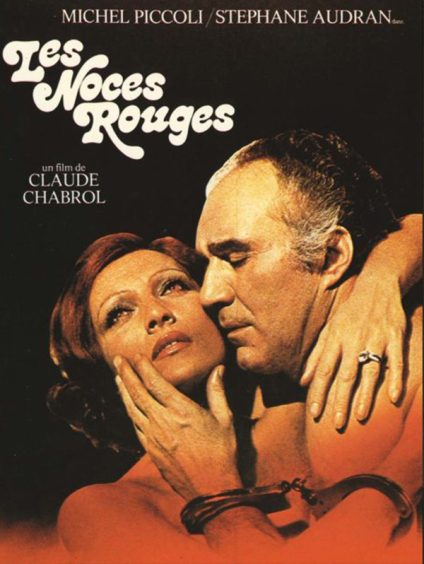

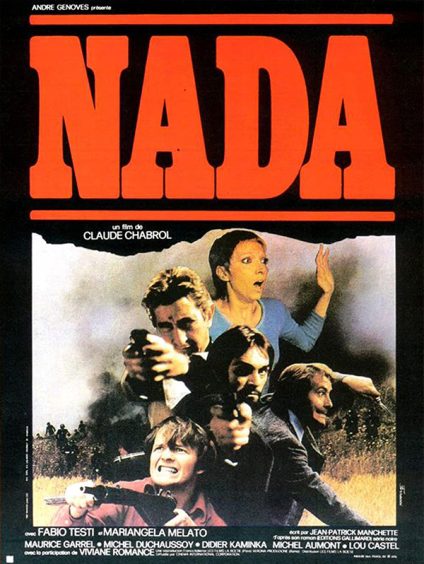

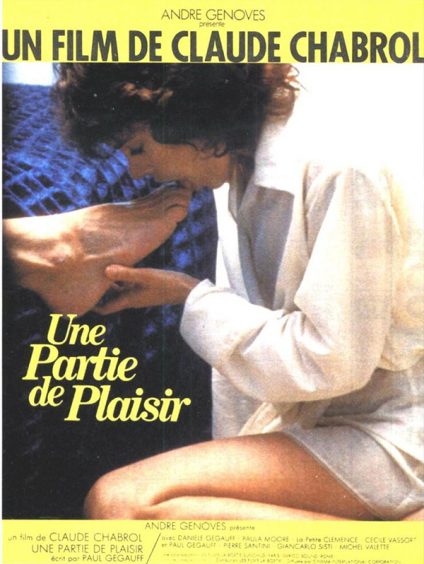

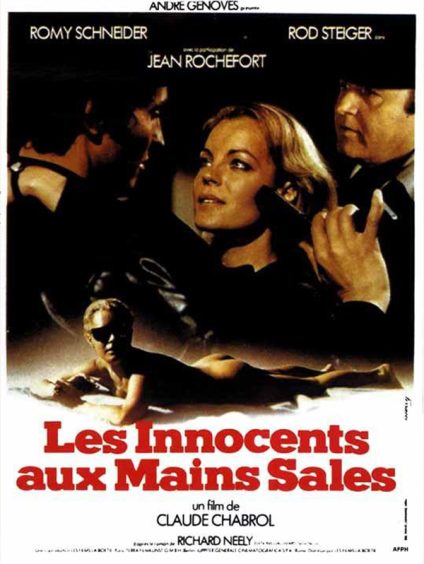

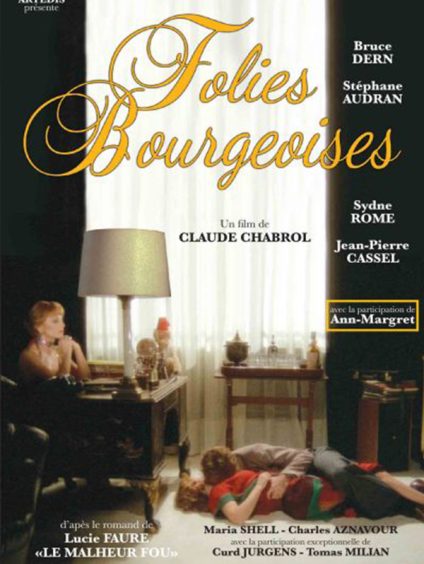

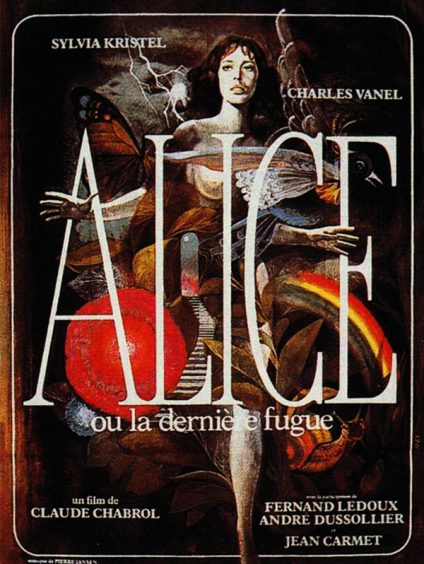

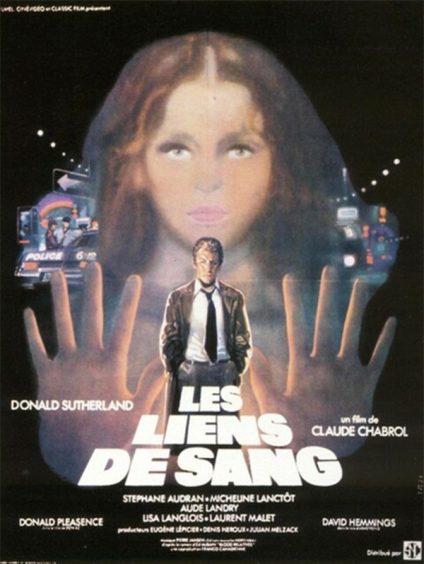

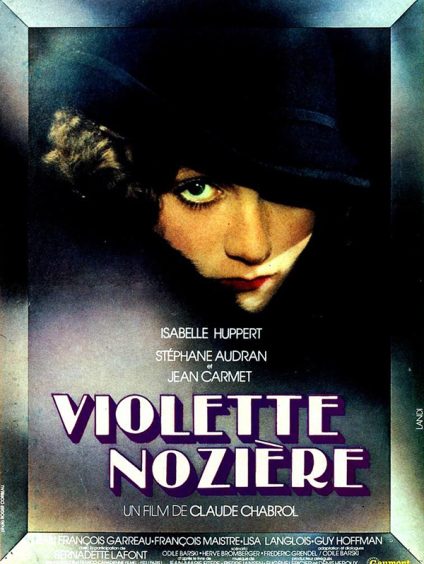

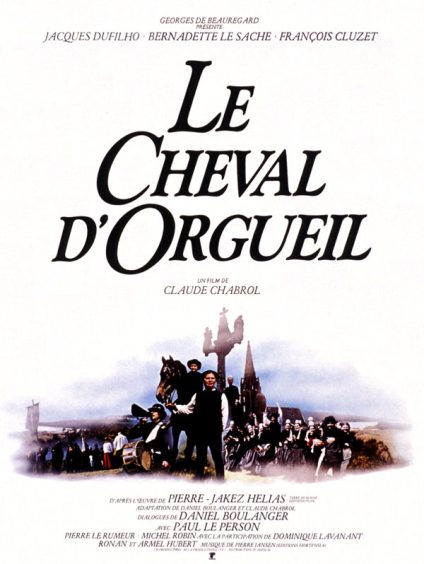

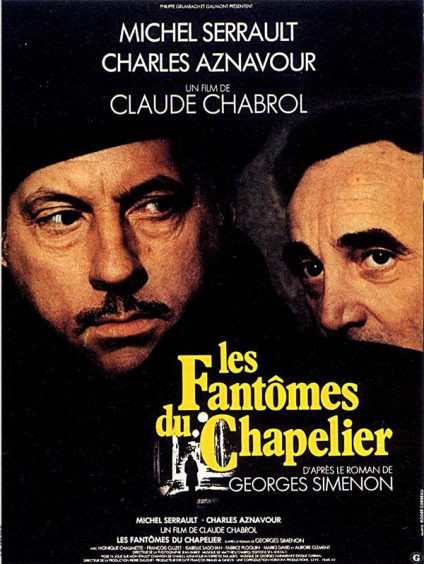

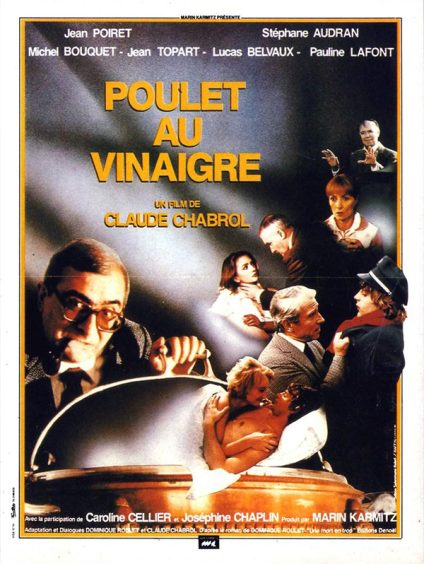

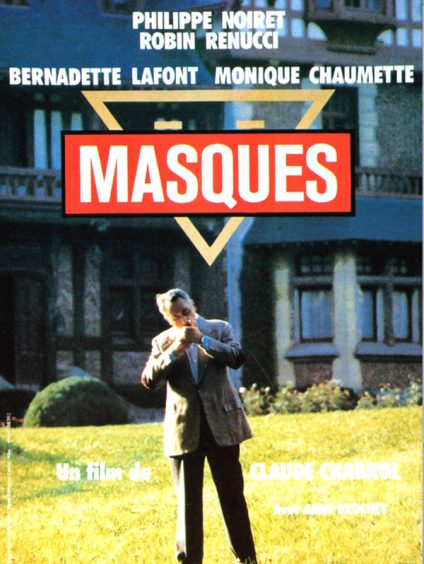

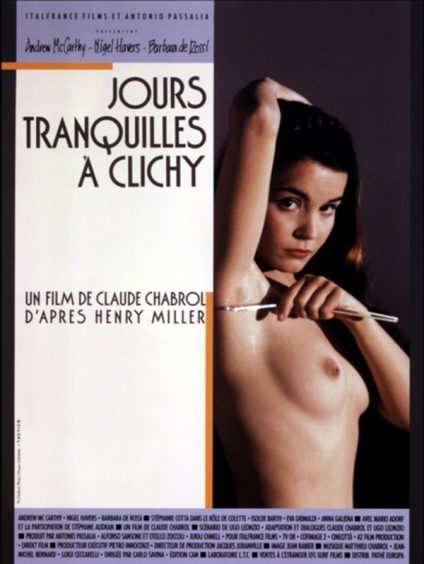

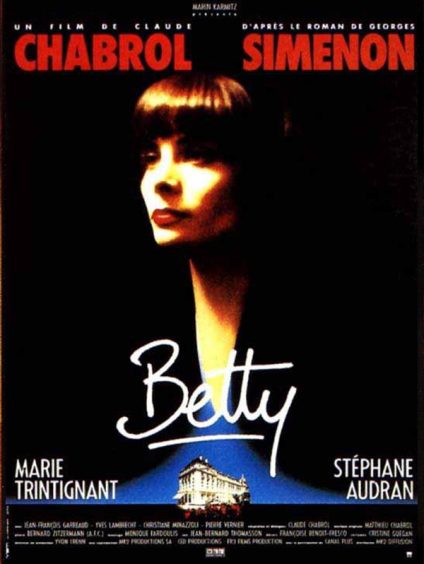

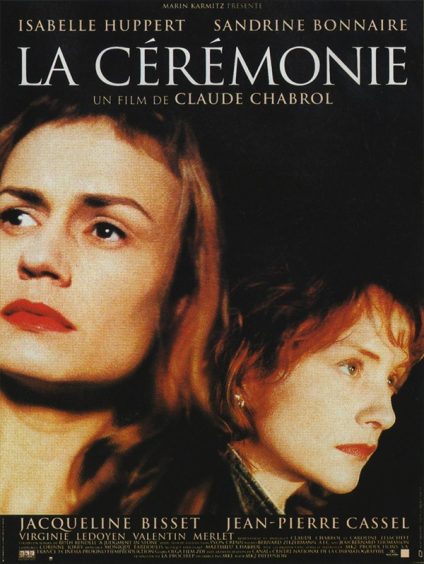

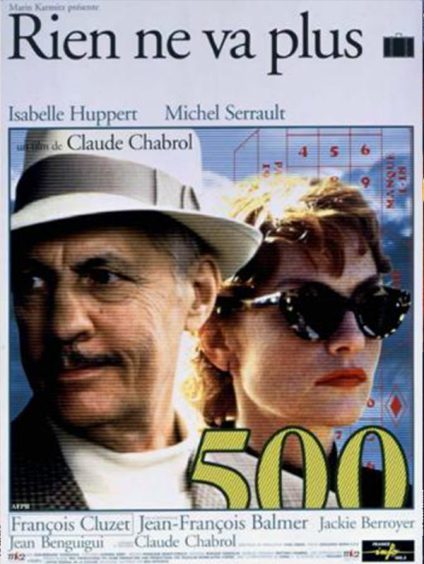

Membre de la génération de la Nouvelle Vague, il est d’abord critique de cinéma, puis producteur, avant de passer à la réalisation. Se signalant par son style volontiers sarcastique et son érudition cinéphile, il alterne, en plus de cinquante ans de carrière, comédie de mœurs, drames, films noirs, films de genre, documentaires et adaptations cinématographiques littéraires. Il a réalisé au total plus de 70 films pour le cinéma et la télévision.

Admirateur d’Alfred Hitchcock, Howard Hawks, F. W. Murnau, Jean Renoir, Ernst Lubitsch, Fritz Lang et James Gray, amateur de romans policiers et d’humour grinçant, Claude Chabrol adore décrire l’hypocrisie et les turpitudes de la bourgeoisie, avec ses vices et ses scandales camouflés sous une façade respectable.

Fils unique, il est élevé dans un milieu catholique assez strict. Grandissant dans le petit appartement vétuste de l’avenue d’Orléans à Paris 14e, situé au-dessus de la pharmacie paternelle, puis dans un appartement plus spacieux en duplex se trouvant en face de la pharmacie, il fréquente les salles de cinéma parisiennes à partir de l’âge de 4 ans et est à l’école primaire.

À l’âge de onze ans, il aide Georges Mercier, un passionné de cinéma originaire de la région, à la création et l’exploitation d’une salle de cinéma à Sardent. Il réceptionne les bobines, assiste le projectionniste, tient la caisse, participe au choix des films.

De retour à Paris, il est inscrit au lycée Louis-le-Grand où il se lie notamment d’amitié avec Gilles Jacob et Jacques Friedman, journaliste connu sous le nom de Frémontier.

Il obtient son baccalauréat en juin 1947 avec « l’extrême indulgence du jury ».

Il fait ensuite des études de lettres et de droit. Il fait également un bref passage de huit jours à Sciences Po, où il ne voit qu’un « ramassis de connards » et dont il retire une sorte de haine de la classe politique. Il suit ensuite, sous l’influence parentale et sans conviction, des études de pharmacie, qu’il abandonne après avoir quadruplé sa première année.

Il fréquente la rédaction des Cahiers du cinéma à partir de 1952 et y publie son premier article Que ma joie demeure en novembre 1953. Il est aux côtés de Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer et Jacques Rivette, ses collègues aux Cahiers du cinéma.