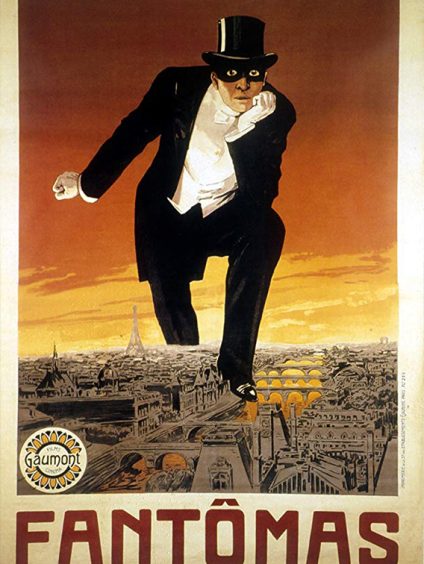

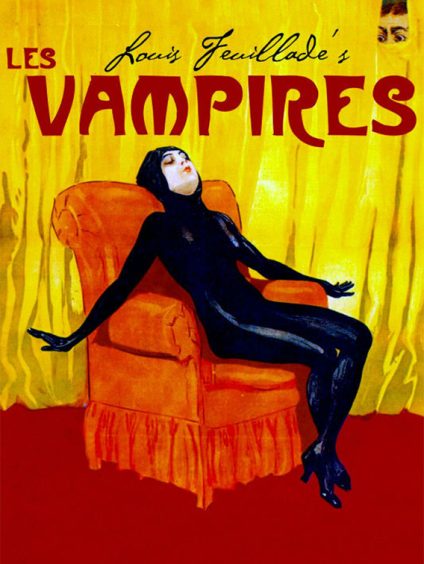

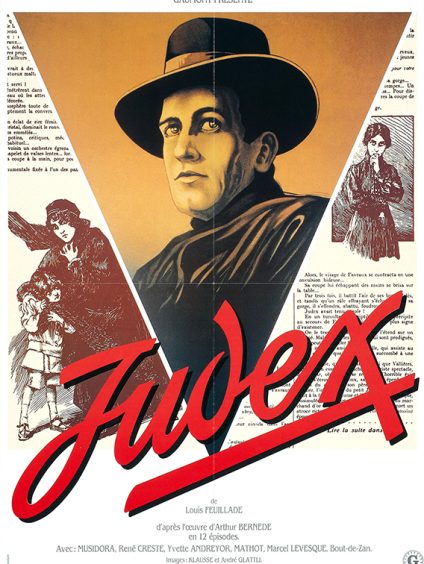

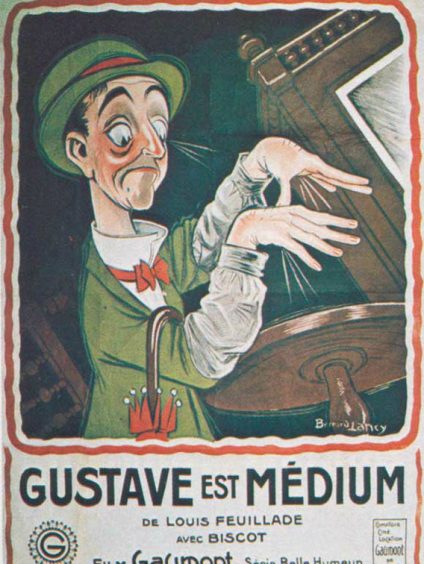

Louis Feuillade est né le 19 février 1873 à Lunel et meurt le 26 février 1925 à Nice. Issu d’une famille de courtiers en vins du Languedoc,après des études à Brignac, au Petit séminaire de Carcassonne et à Montpellier, le jeune Louis manifeste rapidement son goût pour la littérature. Il écrit de nombreuses pièces, drames ou vaudevilles, et publie des poèmes dans la presse locale où il est aussi revistero pour l’hebdomadaire Le Torero. Il écrit un feuilleton inachevé, « Mémoires d’un toréador » français, publié posthumément. En 1898, au décès de ses parents, il laisse l’affaire familiale aux mains de ses frères et il part à Paris où il débute comme journaliste au quotidien La Croix. Amateur de tauromachie, il fonde avec Étienne Arnaud le « Tori-Club parisien » où il fait la connaissance d’André Heuzé, auteur dramatique, scénariste et amateur de tauromachie lui aussi. C’est par ce dernier que Feuillade entre en contact avec le cinéma. En septembre 1903, il fonde un hebdomadaire satirique, La Tomate, dont l’existence ne dépasse pas trois mois. Il collabore ensuite au Soleil (1904), quotidien de tendance monarchiste, puis à la Revue mondiale comme secrétaire de rédaction. Il parvient à faire jouer quelques pièces de théâtre, comme Le Clos, acte en vers présenté à Béziers en 1905 et dont il est coauteur. La même année il présente quelques scénarios chez Gaumont, société originellement tournée vers la photographie, mais qui développe des ambitions cinématographiques. Il fait la connaissance d’Alice Guy, la première femme réalisatrice de l’histoire du cinéma, dont il devient le scénariste attitré. En 1906, il coréalise, avec sa protectrice, quelques petits films aujourd’hui perdus. Il devient ensuite entièrement responsable de ses films (dont il écrit toujours les scénarios, à quelques rares exceptions près). Son premier film personnel à ce jour identifié est comique : C’est papa qui prend la purge (1907). En 1907, Alice Guy doit suivre son époux Herbert Blaché nommé responsable de la succursale de Gaumont à Berlin, et suggère à Léon Gaumont de nommer Feuillade au poste de directeur artistique. À partir du 1er avril 1907, le voici donc responsable des choix artistiques d’une compagnie cinématographique française dont l’ambition est de concurrencer la maison Pathé. Travailleur acharné, il réalise en vingt ans environ huit cents courts et moyens métrages dont plus des deux tiers ont aujourd’hui disparu. Il filme avec la rigueur documentaire des frères Lumière et la fantaisie de Georges Méliès dont il devient le grand rival. Il aborde tous les genres : le burlesque, les mélodrames, le fantastique humoristique, l’anticipation, les films historiques et même des « péplums » qui traitent de la mythologie, de l’histoire sainte ou de l’époque romaine. Tombé dans l’oubli avec l’arrivée du parlant, malgré les Surréalistes qui professaient pour lui l’admiration la plus vive, sa réhabilitation a commencé après la Seconde Guerre mondiale grâce à Henri Langlois, sauveteur de ses films dès 1936 lors de la fondation de la Cinémathèque française, et à des cinéastes comme Georges Franju, cofondateur de la Cinémathèque.