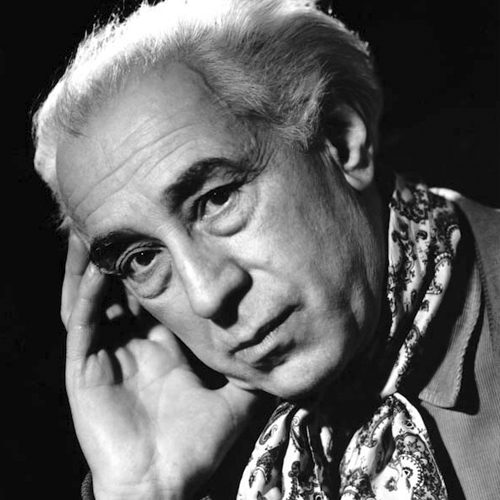

Abel Gance

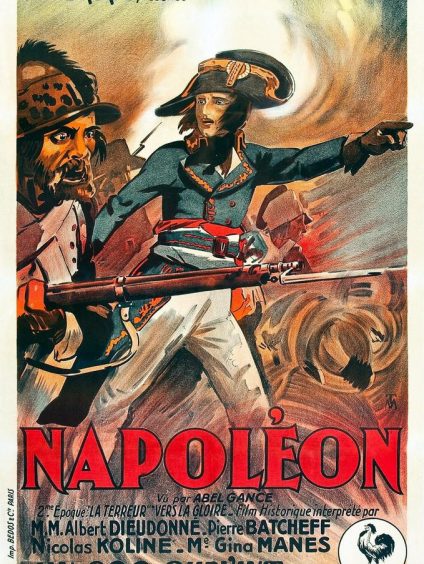

Abel Eugène Alexandre Perthon est un réalisateur, scénariste et producteur, né le 25 octobre 1889 à Paris 18e et mort le 10 novembre 1981 à Paris 16e. Il fait partie des pionniers du « langage filmique » et de l’expression cinématographique. Il est considéré comme l’un des cinéastes les plus influents appartenant à la première avant-garde. Il a, par sa mère, Françoise Perthon, une origine bourbonnaise. Il passe une partie de sa petite enfance à Commentry (Allier) chez ses grands-parents, et part pour Paris où il étudie dans un collège catholique puis au lycée Chaptal. Il commence des études de droit, les abandonne pour se consacrer au théâtre et à la poésie. Il obtient en 1908 un engagement au théâtre royal du Parc à Bruxelles et effectue quelques tournées théâtrales en France. Il publie un recueil de poèmes intitulé « Un doigt sur le clavier » et commence à s’intéresser au cinéma en faisant de la figuration dans quelques films à partir de 1909. C’est Léonce Perret qui lui confie son premier rôle important au cinéma — celui de Jean-Baptiste Poquelin dans son film « Molière » sorti en 1909. Il écrit quelques scénarios pour Léonce Perret « Le Portrait de Mireille » (1909), « La Fille de Jephté » (1910), pour Camille de Morlhon « L’Auberge rouge » (1912), ou encore pour Albert Capellani — Un clair de lune sous Richelieu (1911), Un tragique amour de Mona Lisa (1912). En 1911, il fonde la société de production Le Film français et réalise son premier film « La Digue » la même année. De 1911 à 1917, il signe une quinzaine de films qui le font connaître du public français. Il s’impose ainsi comme une figure de proue de « l’impressionnisme français » par le symbolisme, l’usage du clair-obscur, un cadrage et un montage novateurs. Abel Gance élabore en 1925 avec André Debrie, 25 ans avant le cinérama, un procédé de film avec trois caméras par juxtaposition qui donne une largeur d’image trois fois supérieure au format traditionnel et permet aussi un récit en trois images différentes, la « polyvision ». En 1929/1932, il dépose, avec André Debrie, un brevet sur la « perspective sonore », ancêtre de la stéréophonie. En 1934, il sonorise son film « Napoléon », avec ce procédé. Il met au point à partir de 1937, avec l’opticien Pierre Angénieux, le « pictographe », appareil optique pour remplacer les décors par de simples maquettes ou photographies, et qui est à l’origine de l’incrustation télé d’aujourd’hui.