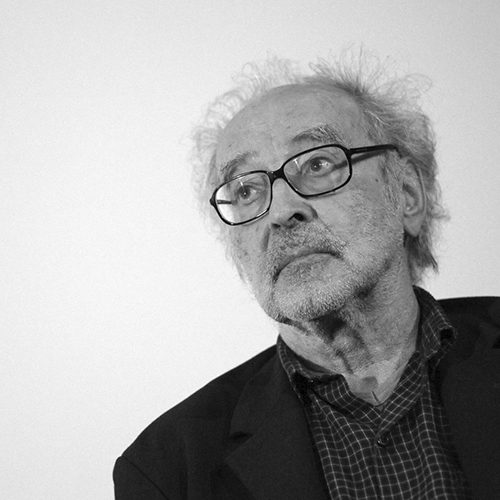

Jean-Luc Godard est né le 3 décembre 1930 à Paris et meurt le 13 septembre 2022 à Rolle (canton de Vaud). C’est un cinéaste franco-suisse. Auteur complet de ses films, il en est fréquemment à la fois le réalisateur, le scénariste, le dialoguiste, et il en maîtrise le montage. Il y apparaît occasionnellement, parfois dans un petit rôle, parfois non comme acteur mais comme sujet intervenant. Producteur et écrivain, il est aussi critique de cinéma et théoricien du cinéma.

Son père, est issu d’une ancienne famille protestante de Sancerre. En 1916, il avait déménagé avec sa famille en Suisse par conviction pacifiste et s’était installé à Vevey, puis à Genève. Il avait ensuite suivi des études de médecine, il travaillait à la fois à Paris et en Suisse.

Sa mère vient d’une grande famille protestante française. Le grand-père maternel, Julien Monod, avait dirigé la Société financière d’Orient et était l’un des fondateurs de la Banque de Paris et des Pays-Bas. En 1933, la famille Godard s’installe au bord du Léman entre Nyon et Rolle avant de déménager à Nyon en 1938. Jean-Luc Godard va à l’école primaire à Nyon à partir de 1936. Son enfance est particulièrement sportive avec la pratique du football, du ski ou encore du basket-ball. Elle est aussi marquée par la religion protestante. Le jeune Jean-Luc Godard se passionne d’abord pour la peinture. Ses œuvres de jeunesse semblent inspirées de Paul Klee et d’Oskar Kokoschka.

En juin 1940, Godard est chez ses grands-parents à Paris au moment de l’invasion allemande. On l’envoie d’abord chez sa tante en Bretagne où il commence l’année scolaire 1940 avant de traverser la France pour rejoindre la Suisse. Après la guerre, Godard obtient son diplôme du collège à Nyon et est envoyé à Paris pour passer le baccalauréat au lycée Buffon. Sa mère quitte le domicile conjugal pour emménager à Genève en 1949, puis à Lausanne en 1951 et le couple divorce en novembre 1952. Le jeune Godard se désintéresse des études et échoue au baccalauréat en 1947. Il commence à fréquenter les ciné-clubs et la cinémathèque française. Sa découverte du cinéma passe aussi par la lecture de textes critiques comme ceux de la Revue du cinéma dans laquelle il découvre notamment les textes de Maurice Schérer, plus connu aujourd’hui sous le nom d’Éric Rohmer.

Il rentre en Suisse en 1948 et prépare le baccalauréat au collège Lémania à Lausanne. Après avoir échoué une deuxième fois, il l’obtient à la troisième tentative, en 1949. À cette époque, Godard hésite encore entre la peinture, le cinéma et la littérature. Il rédige un premier scénario, intitulé « Aline », d’après le roman de Charles Ferdinand Ramuz.

À l’automne 1949, il s’inscrit en anthropologie à la Sorbonne à Paris, mais il se désintéresse assez vite de cette discipline. Il fréquente le ciné-club du Quartier latin fondé où il rencontre Maurice Schérer, Paul Gégauff, Truffaut, Chabrol, Gruault et Rivette. Le groupe de ce ciné-club publie le Bulletin du ciné-club du Quartier latin qui devient à la fin de l’année 1949 une vraie revue intitulée La Gazette du cinéma. C’est dans cette revue que Godard publie à 19 ans ses premiers textes critiques. Il publie ainsi douze articles de juin à novembre 1950 sous son nom propre ou sous le pseudonyme de Hans Lucas, traduction en allemand de son prénom Jean-Luc. En septembre 1950 il participe, avec ses amis du ciné-club du Quartier latin, au Festival du film maudit de Biarritz organisé par le ciné-club Objectif 49, présidé par Jean Cocteau. Ce festival est un moment important dans l’affirmation de la jeune critique réunie autour de la Gazette du cinéma qui n’hésite pas à critiquer les choix de programmation de ses aînés. En avril 1951, Jacques Doniol-Valcroze crée les Cahiers du cinéma. La revue, créée pour prolonger l’esprit de la Revue du cinéma, accueille des critiques de diverses obédiences dont Maurice Schérer qui tente alors de faire entrer ses amis de la Gazette du cinéma aux Cahiers. Godard publie son premier texte dans la nouvelle revue en janvier 1952 grâce à un article sur « La Flamme qui s’éteint » de Rudolph Maté.

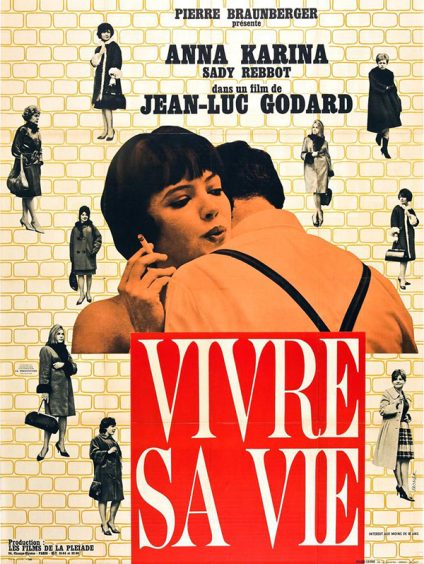

Au printemps 1953, son père lui trouve un poste de cadreur à la télévision suisse à Zurich. L’expérience se termine mal. Godard vole dans la caisse de la télévision. Il est alors dénoncé à la police et passe trois nuits en prison. Par ailleurs, pour ne pas partir en guerre en Indochine, Godard a préféré choisir la nationalité suisse à sa majorité, mais n’a pas satisfait à ses obligations militaires en Suisse et il est donc hors la loi. Son père le fait alors interner plusieurs semaines à l’hôpital psychiatrique de La Grangette à Lausanne. Après cet épisode, il ne revoit plus son père pendant dix ans. À sa sortie de l’hôpital, sa mère lui trouve un emploi sur le chantier du barrage de la Grande-Dixence en Valais. Godard y travaille pendant l’été 1953 et pendant toute l’année 1954 et passe son temps libre à Genève où il fréquente une bande de dandys désinvoltes. Avec son ami Jean-Pierre Laubscher, il réalise un documentaire en 16 mm sur la construction du barrage. Dès ce premier film, intitulé « Opération béton », Godard prête une attention toute particulière au son en cherchant à l’enregistrer fidèlement. Il revient à Paris en janvier 1956 et travaille avec la bande de la Gazette du cinéma. Grâce à Claude Chabrol, il devient attaché de presse à la Fox où il travaille de manière irrégulière pendant deux ans. Il fait aussi son retour aux Cahiers du cinéma. Pour son retour, il choisit de publier un texte sur un cinéaste hors du panthéon classique défendu par les autres jeunes turcs, Frank Tashlin. Grâce à François Truffaut, il rejoint aussi l’hebdomadaire Arts en février 1958. En parallèle, il travaille aussi comme monteur pour le producteur Pierre Braunberger.

En juin 1957, il tourne son premier court métrage professionnel, « Tous les garçons s’appellent Patrick ou Charlotte et Véronique ». Le film écrit avec Éric Rohmer et produit par Pierre Braunberger.

Godard mêle indistinctement fiction, documentaire, militantisme, peinture, sociologie, musique et art vidéo. Il n’y a pas forcément de scénario, ni de dialogues préétablis, mais une suite de collages ou une mosaïque de fragments visuels et des notes éparses, assemblées selon des liens plastiques et sonores. Dans ses réalisations, le sens à donner aux images appartient au spectateur : la signification naît après la vision et non avant.