Jean-Pierre Melville

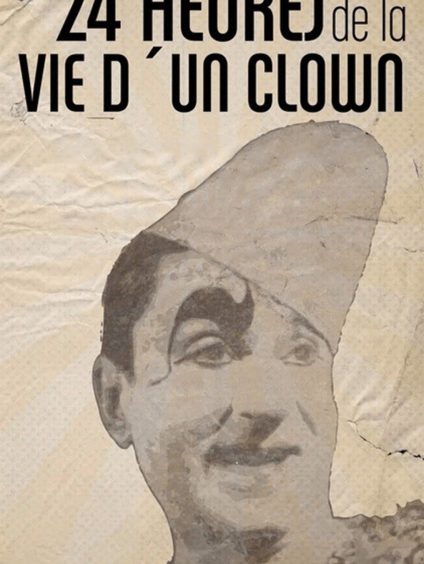

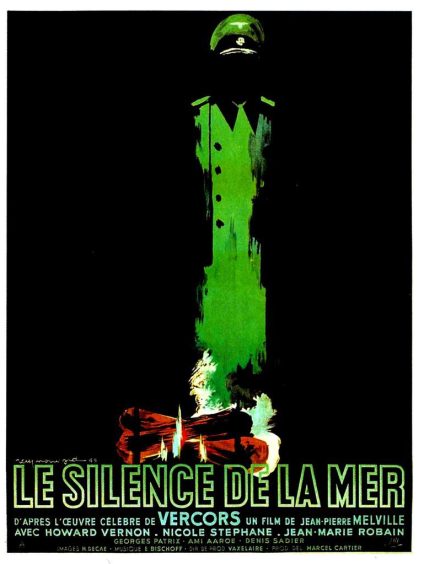

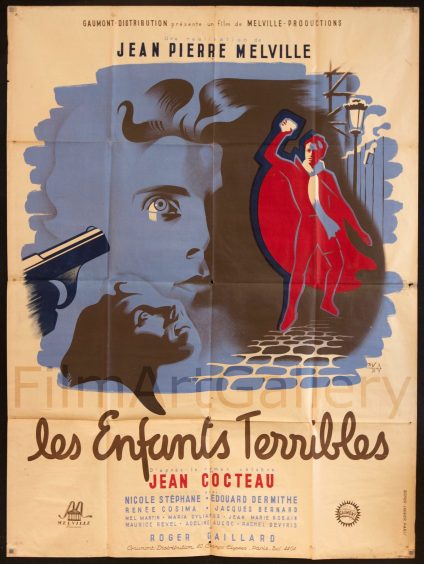

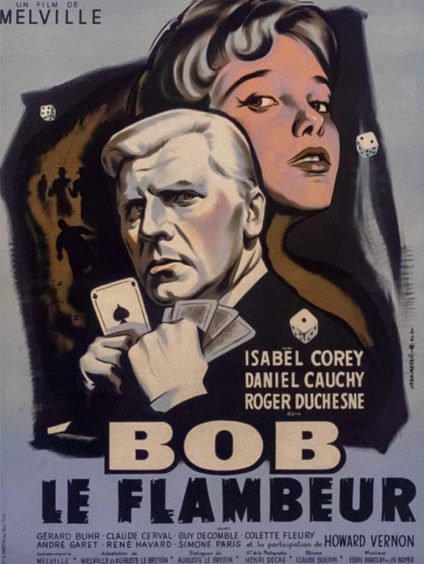

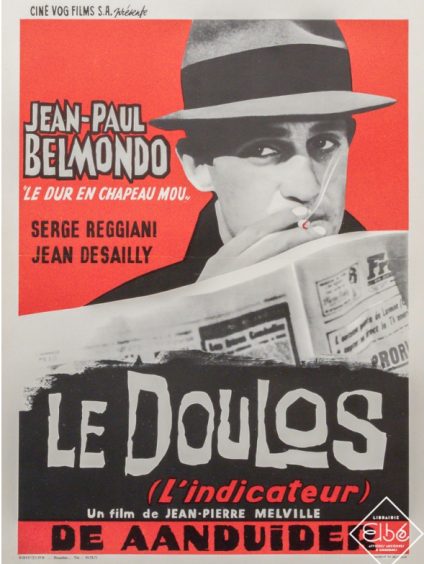

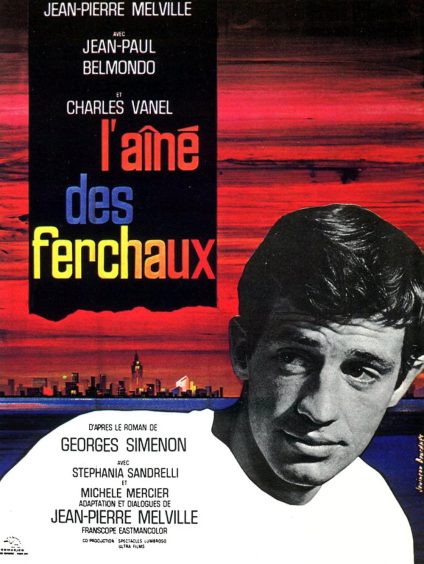

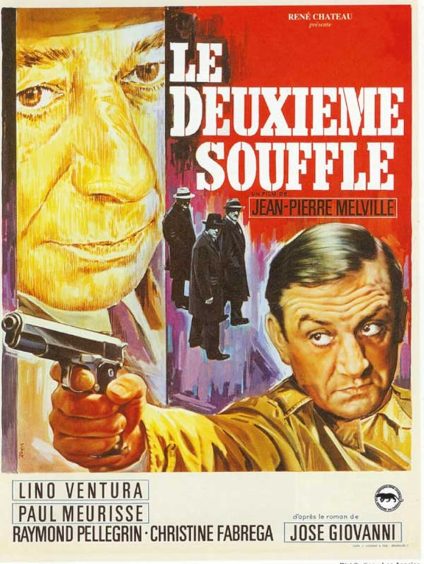

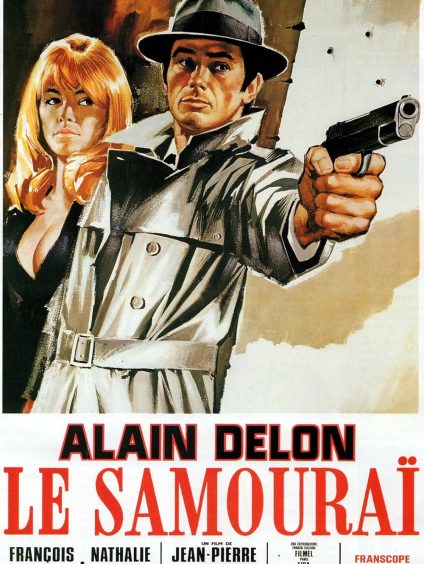

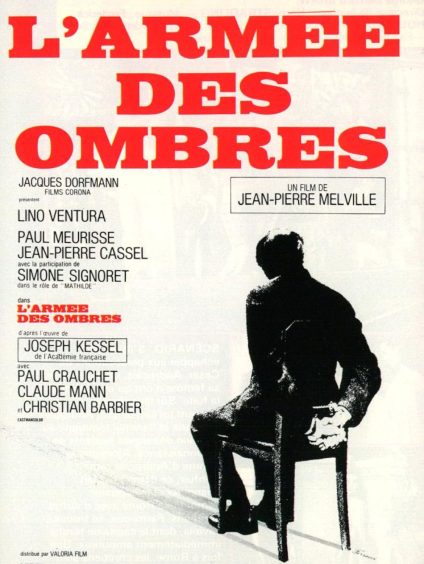

Jean-Pierre Melville est un réalisateur et scénariste, né le 20 octobre 1917 dans le 9e arrondissement de Paris et mort le 2 août 1973 dans le 13e arrondissement de Paris. Il Naît sous le nom de Jean-Pierre Grumbach, de Jules et Berthe Grumbach, famille juive alsacienne installée à Paris. En vacances à Belfort, Jean-Pierre est tout petit garçon quand il découvre le cinéma dans une brasserie de la ville, La Grande Taverne1. En 1923, alors qu’il a 6 ans, ses parents lui offrent une caméra Pathé-Baby. Il commence à réaliser ses premiers films en filmant ses proches : ses parents, sa sœur Janine et son grand frère Jacques. Il est par ailleurs le cousin de Michel Drach et de Nicole Stéphane, qui ont tous deux débuté avec lui. Au lycée Condorcet, puis au lycée Michelet, il est un élève remuant et dissipé. En 1933, à l’âge de 15 ans, il décide de devenir cinéaste après avoir assisté à la projection du film épique de Frank Lloyd : « Cavalcade ». Il se vanta d’avoir revu le film une centaine de fois. C’est là que naît sa passion du cinéma américain, qui l’influencera de manière capitale. Durant la Seconde Guerre mondiale, il part rejoindre la France libre à Londres en 1942. C’est alors qu’il prend le pseudonyme de « Melville », en hommage à l’auteur de Moby-Dick, Herman Melville. Revenu en France, dans la région de Castres, il fait partie de la Résistance, puis participe au débarquement en Provence. Après la guerre, il demande une carte d’assistant metteur en scène qui lui est refusée5. C’est en livrant assaut lors de la bataille de Monte Cassino qu’il se serait promis de monter ses propres studios s’il en réchappait. Il devient son propre producteur et tourne un court métrage, « Vingt-quatre heures de la vie d’un clown ». En 1947, il économise, achète de la pellicule au marché noir car, refusant d’adhérer au syndicat des réalisateurs, il ne pouvait obtenir de « bonnes pellicules » et réalise dans des conditions très précaires, son premier long métrage : « Le Silence de la mer », sans l’autorisation de l’auteur, Vercors. Ses méthodes de tournage sont avant l’heure celles de la Nouvelle Vague, ce qui lui vaudra l’appellation de « père » du mouvement, qu’il récusera plus tard. En 1947, il a créé ses propres studios, les studios Jenner, dans le 13e à Paris au 25 bis, rue Jenner, réinventant l’usage d’un entrepôt au-dessus duquel il vécut de 1953 à 1967, descendant même nuitamment préparer les plans du lendemain. Il y produit ses films jusqu’au 29 juin 1967, lorsqu’un incendie détruit les studios alors qu’il tourne « Le Samouraï » (1967). Obsessionnel, il persiste à rester dans ses studios, où il monte « L’Armée des ombres » (1969). En 1961, il avait travaillé avec Michel Mardore pour le producteur Georges de Beauregard à un projet intitulé « Les Don Juans » (avec Jean-Paul Belmondo et Anthony Perkins), qu’il avait abandonné au profit du « Doulos » (1962). Après l’incendie de ses studios, il achète une maison à Tilly, dans les Yvelines. Située en bordure des champs, elle lui permet de retrouver la solitude et les grands espaces dont il était friand.

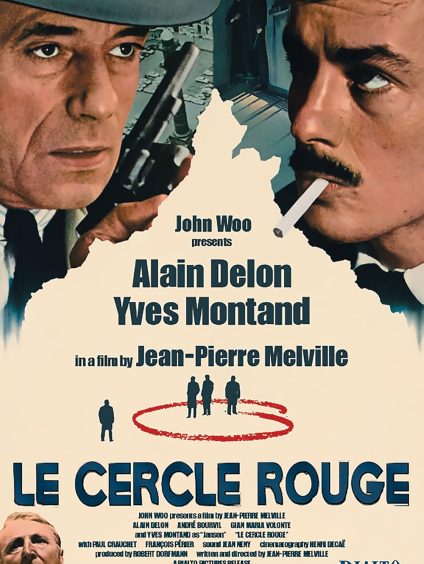

Capable de se montrer aussi bien jovial que glacial, Jean-Pierre Melville se disputait souvent avec son entourage. Il s’est fâché avec un très grand nombre de ses collaborateurs. Pendant plusieurs années, Melville siégea à la Commission de classification des œuvres cinématographiques et pourchassa toute manifestation de la pornographie au cinéma. Il était avant tout un homme nostalgique, se définissant lui-même comme un « passéiste », tentant aussi de réinventer à l’écran les plus forts instants de sa vie privée, sans pour autant jamais faire du réalisme. En 1970, il réalise « Le Cercle rouge » qui reste son plus grand succès. Le film réunit 4 300 000 spectateurs, et est le cinquième film de l’année au box-office français. La critique dans son ensemble reconnaît un grand film. Parfois tenaillé de tendances maniaco-dépressives, il fit ainsi construire une cabane en bois sur le plateau de son dernier film, « Un flic » en 1971 et n’en sortait que pour diriger ses acteurs ou régler ses éclairages. Melville demanda aussi à Florence Moncorgé-Gabin, scripte sur le film, de porter une perruque, car il n’aimait pas la couleur d’origine de ses cheveux. Est melvillien ce qui se conte dans la nuit, dans le bleu de la nuit, entre hommes de loi et hommes de désordre, à coups de regards et de gestes, de trahisons et d’amitiés données sans paroles, dans un luxe glacé qui n’exclut pas la tendresse, ou dans un anonymat grisâtre qui ne rejette pas la poésie. »