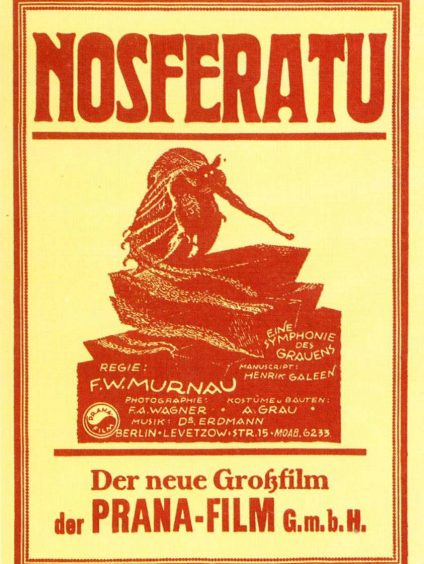

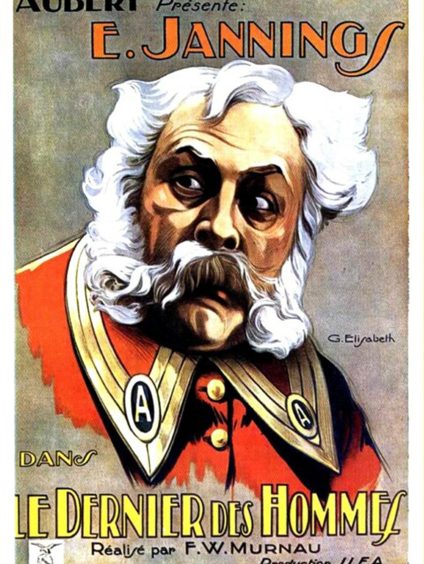

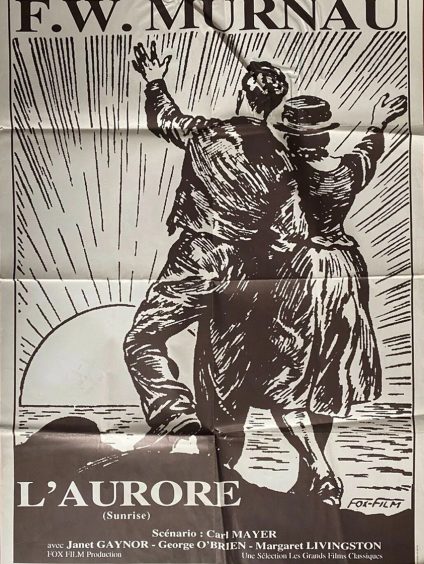

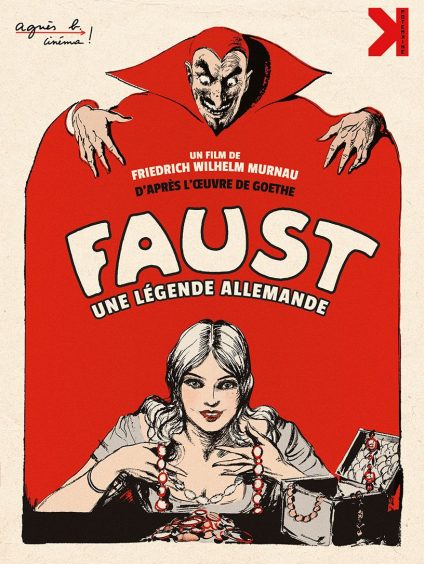

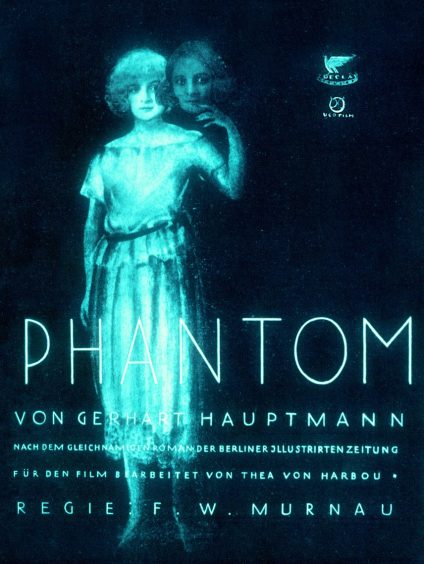

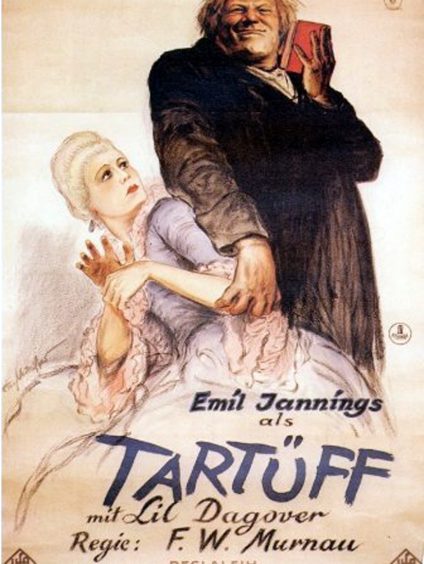

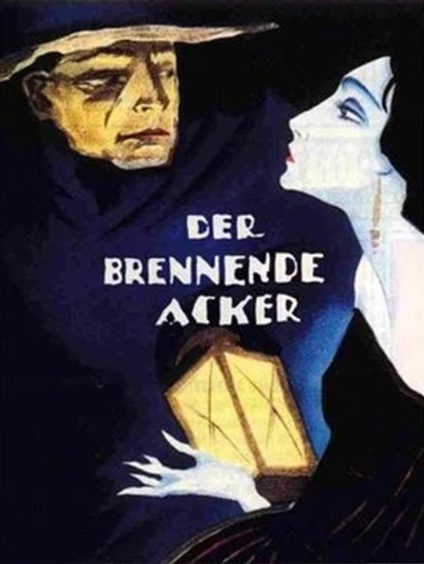

Friedrich Wilhelm Murnau ,de son vrai nom Friedrich Wilhelm Plumpe, est un réalisateur allemand, né le 28 décembre 1888 à Bielefeld et meurt accidentellement le 11 mars 1931 à Santa Barbara en Californie. Il est l’un des maîtres du cinéma expressionniste allemand. Il naît dans une famille de la moyenne bourgeoisie allemande. Son père, Heinrich Plumpe, est éditeur de tissus, et sa mère, Ottilie, enseignante. Il commence des études de philologie à Berlin et d’histoire de l’art à Heidelberg, en 1908, il rejoint la troupe théâtrale de Max Reinhardt en 1910 il prend le nom de Murnau (nom d’une ville proche) puis abandonne définitivement ses études pour se consacrer au théâtre. Durant la Première Guerre mondiale, il est mobilisé et, en raison de sa grande taille, est intégré dans le premier régiment de la Garde impériale, puis il sert dans l’aviation. Malgré huit crashs, il n’est jamais gravement blessé, mais il est fait prisonnier en Suisse en décembre 1917. En 1919, il retourne dans son pays natal. Il commence par signer des œuvres sentimentales ou fantastiques qui s’inscrivent dans la tradition du romantisme allemand. Il s’affirme très vite comme un réalisateur de grand talent par un style vif et tourmenté qui évoque l’expressionnisme pictural et poétique. Ce style éclate dans un film resté célèbre, inspiré du Dracula de Bram Stoker, « Nosferatu » sort en 1922. Il enchaîne les films forts, entre réalisme et fantastique, et réalise des œuvres majeures, comme Le « Dernier des hommes » (1924), avec Emil Jannings, et « Faust », une légende allemande (1926), qui l’imposent aux côtés de Fritz Lang et Georg Wilhelm Pabst comme une des principales figures du cinéma allemand. Son travail est remarqué aux États-Unis, où il se rend, invité par les studios de la Fox en 1926, et où il réalise « L’Aurore », qui est considéré comme son chef-d’œuvre et comme un des plus grands films de l’histoire du cinéma.

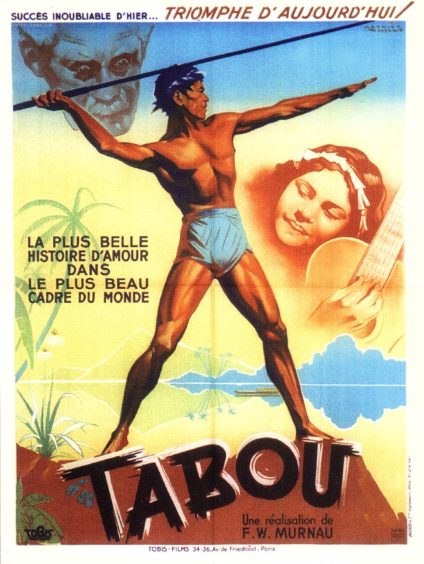

Décidé à faire carrière aux États-Unis, il y réalise d’autres films dans un style assez réaliste jusqu’à son dernier, d’esprit symboliste, « Tabou », tourné en Polynésie et coproduit avec Robert Flaherty. C’est au cours de ce tournage qu’il fait la connaissance du photographe français Émile Savitry et, admiratif de son travail, il l’engage comme photographe de plateau pendant quatre mois. Ce tournage sera émaillé de déboires, perçus par les Maoris comme étant en rapport avec la violation du site sacré de l’île de Motu Tapu par le réalisateur, qui déplaça une pierre sacrée pour poser le pied de sa caméra. Quelques mois plus tard, à quarante-deux ans, il meurt à la suite d’un accident de la route, une semaine avant la première de « Tabou ».