Jean Jacques Rousseau

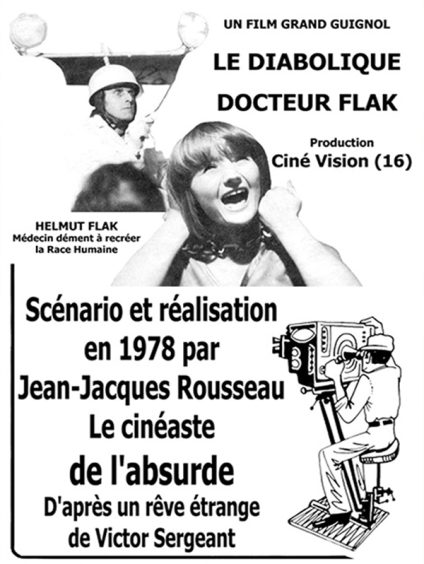

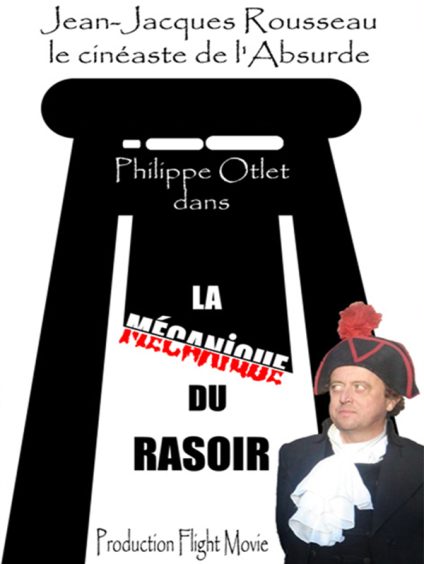

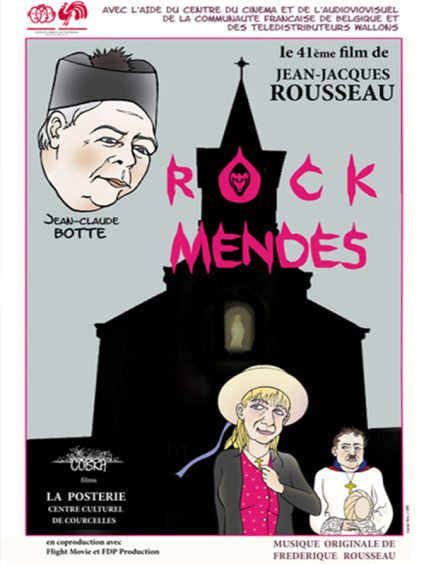

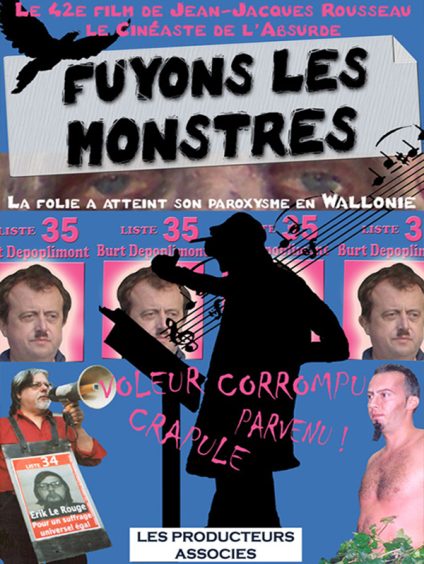

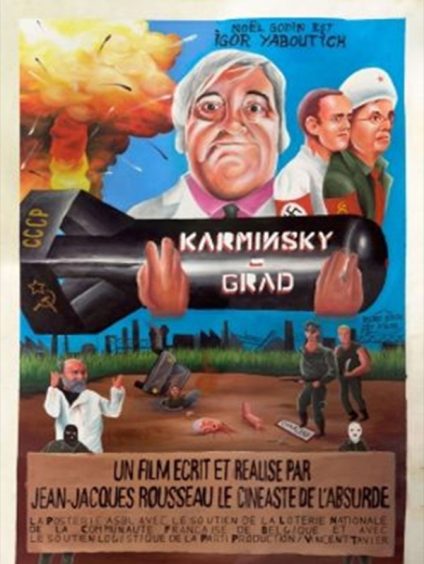

Jean Jacques Rousseau est né le 16 décembre 1946 à Souvret et meurt le 5 novembre 2014 à Montigny-le-Tilleul, c’est un réalisateur belge de cinéma indépendant, auto-proclamé « cinéaste de l’absurde ». Défendant un cinéma fait de budgets limités, de 2 000 à 2 500 € par film, avec des acteurs non professionnels, il est, avec une quarantaine de films réalisés, l’un des plus prolifiques des cinéastes belges ; Jean-Jacques Pierre Rousseau est issu d’une famille ouvrière. À ses débuts, il fut batteur dans les groupes régionaux « The gods » et « Les volcans ». Par la suite, il exerça la profession d’ouvrier-maçon. Il fut marié 22 ans à Josette Splingard qui fut actrice, script girl et dirigeante à ses côtés au sein de leur asbl « Ciné calibre 16 ». Sa fille joua à son tour de petits rôles dans ses films et composa régulièrement la musique au cours de ses treize dernières années ; dès l’année 2001 jusqu’à la disparition de son père en 2014. Après que les distributeurs et exploitants de sa région aient refusé ses films, Rousseau a été exploitant de salle de cinéma afin de pouvoir les projeter et afin de rentabiliser la salle, il n’est alors pas rare de voir ses propres films précéder des blockbusters. Son travail porte la marque de son statut d’autodidacte et témoigne de la création d’un langage propre à un cinéaste. Ainsi, c’est en filmant qu’il apprend le cadrage, l’éclairage, le son, le montage, la postsynchronisation, la direction d’acteurs.

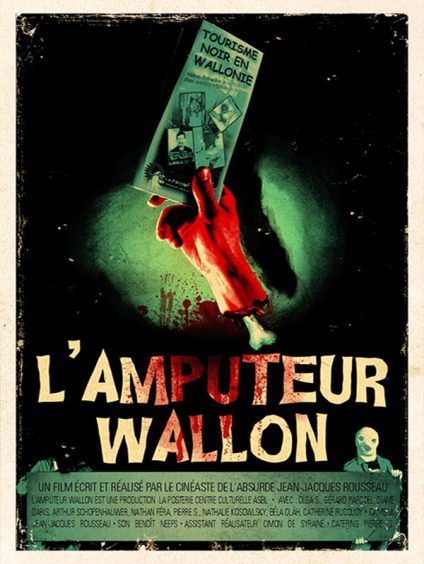

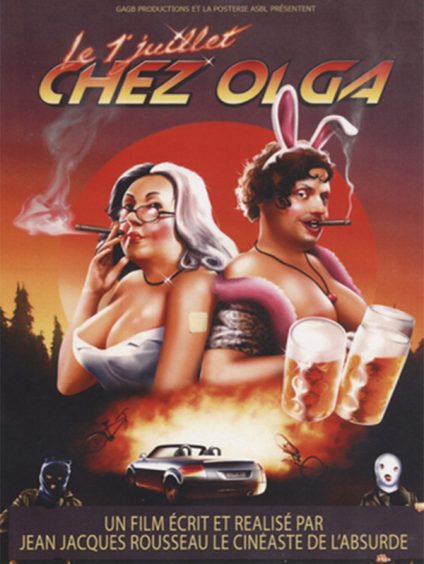

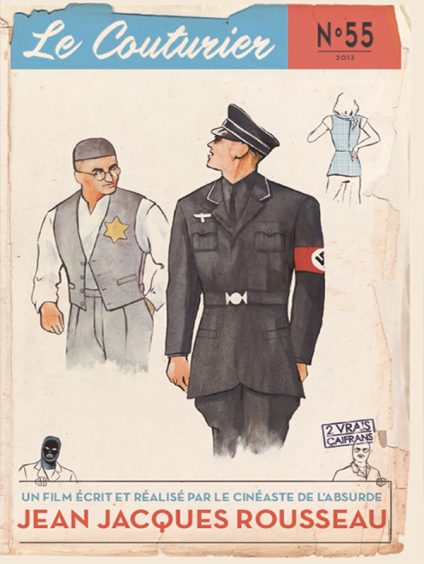

Vers le début des années 1980, des grands thèmes commencent à se dégager de son travail. Son emploi fréquent de créatures de toutes sortes (savants fous dépassés par leurs créations, sociétés secrètes, tortures, malédictions diverses, etc…) le place en expérimentateur du film fantastique d’épouvante. Par ailleurs, on remarque aussi un certain ancrage dans l’histoire, en particulier les deux guerres mondiales, présentant la Wallonie industrielle avec tout son passé de luttes et de révoltes.

L’œuvre de Jean-Jacques Rousseau se veut la démonstration qu’une insoumission face aux diktats économiques et financiers du cinéma est possible. Il s’y élève aussi contre les exigences techniques et esthétiques des cinéastes « professionnels ». Il a ainsi filmé la bataille de Waterloo dans son jardin, ou reconstitué la bataille de l’Yser avec trois acteurs et une vache. Il n’est cependant pas réductible à un Ed Wood belge, dans la mesure où il a conscience de la pauvreté de ses moyens mais l’assume et en joue comme un moyen de souligner sa volonté artistique.