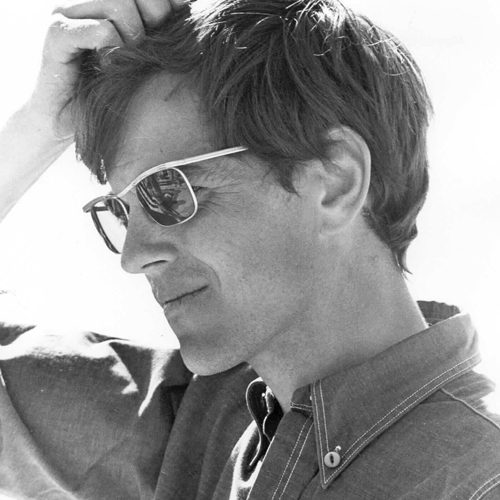

Peter Watkins est un réalisateur britannique né le 29 octobre 1935 à Norbiton, près de Kingston upon Thames dans le Surrey et meurt le 30 octobre 2025 à Bourganeuf dans la Creuse. Ses films, pacifistes et radicaux, redistribuent les frontières habituelles entre documentaire et fiction. Il s’est particulièrement attaché à la critique des médias de masse et de ce qu’il a nommé la « monoforme »

Peter Watkins naît d’une mère secrétaire et d’un père qui travaille à la Banque d’Angleterre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ce dernier est envoyé dans la marine. La famille, d’abord évacuée puis retournée à proximité de Londres à la fin de la guerre, connaît l’expérience des bombardements proches pendant le blitz.

En 1947, Watkins est envoyé dans une école galloise, le College of Christ, où la discipline est sévère – seule satisfaction au cours des quatre années qu’il y passe : la troupe de théâtre amateur à laquelle il prend part. À 16 ans il suit une formation pour entrer à la Royal Academy of Dramatic Art, au sein de laquelle il poursuit ensuite ses études de théâtre. En 1954, appelé au service militaire, il parvient à éviter d’être enrôlé contre les Mau Mau au Kenya (à l’époque toujours sous le joug britannique), et est envoyé à Canterbury, dans le Kent. Goûtant aussi peu à l’atmosphère militaire qu’à celle du College of Christ, il rejoint l’association de théâtre amateur de la ville, et rencontre la troupe Playcraft au sein de laquelle il devient acteur et produit plusieurs pièces. En 1956, quittant l’armée, il est résolu à ne pas poursuivre de carrière d’acteur – peu de temps après, il réalise avec l’aide de Playcraft son premier long-métrage amateur, « The Web ». Le film, tourné en 8 mm, suit un soldat allemand qui tente d’échapper aux maquisards français à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il est récompensé d’une Gold Star aux Ten Best, les Oscars des films amateurs dont le mouvement est alors en pleine expansion en Grande-Bretagne. Avant de développer sa critique de la monoforme, concept qu’il a formé pour nommer l’uniformisation de la forme télévisuelle et cinématographique (montage, musique, cadre narratif), Peter Watkins s’est essayé dès ses premiers films à accompagner sa remise en question de la représentation et de la narration traditionnelles par des recherches formelles hors-cadre.

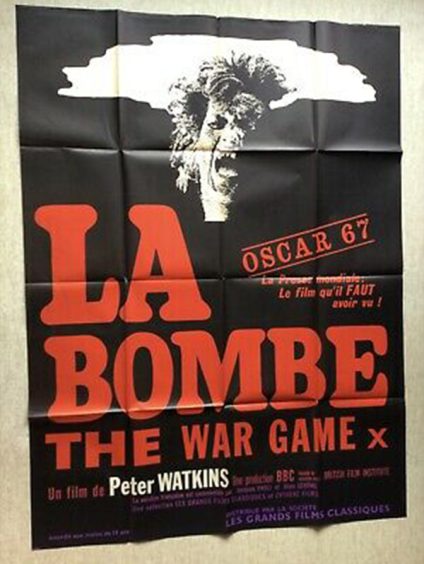

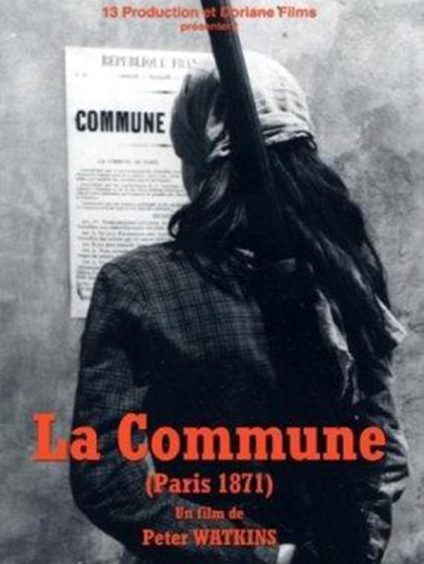

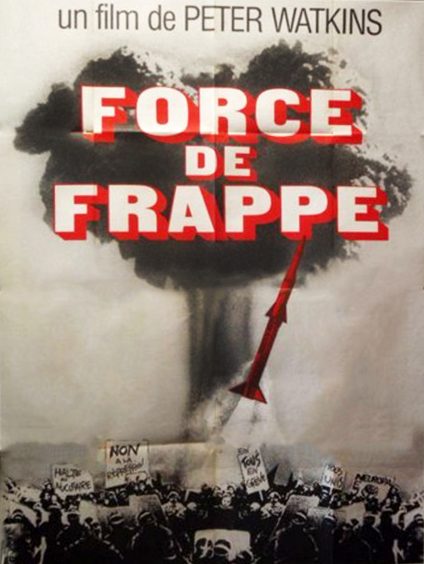

Le réalisateur brouille d’abord les genres habituels, en déplaçant les frontières entre documentaire et fiction : des épisodes historiques ou fictionnels sont filmés comme s’ils se déroulaient sous nos yeux, la présence du « journaliste » est visible et assumée, créant des effets d’anachronie (caméra et micro visibles sur un champ de bataille du 18e siècle ou dans le Paris de 1871) ou d’uchronie (« La Bombe », « Punishment Park »).

Il insère également des formes cinématographiques différentes au sein d’un même film, faisant appel à des dispositifs du cinéma muet (les cartons), à des outils professionnels (décompte du temps d’une séquence, insertion de signaux sonores pour signaler une coupe au montage), à d’autres formes d’art (photographie, théâtre, cabaret).

Se refusant à employer les procédés standardisés par l’industrie hollywoodienne, il tourne très peu en studio, ou quand il le fait, en exploite les contraintes : c’est le cas de The Trap, où l’espace, entièrement confiné et surveillé, est oppressant. Les décors naturels, comme les costumes, font quant à eux l’objet d’un très long travail de recherche avant le tournage, afin de trouver des lieux qui ne « joueraient » pas plus – ou pas moins – que des acteurs donnant leur opinion réelle.

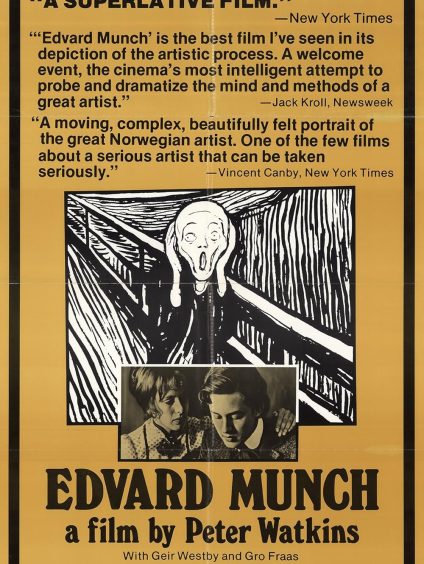

La lumière est naturelle ou travaillée spécifiquement pour le film, comme dans Munch, où elle est filtrée pour approcher du ton bleuté employé par le peintre, restituer l’atmosphère de la fin du 19e siècle (maisons peu éclairées), et baigner le film dans une ambiance irréelle (allers-retours entre flashbacks, visions intérieures, épisodes présents). Le son est désynchronisé et aéré de longs silences, afin de créer un décalage au sein duquel le spectateur ait le temps de développer sa propre réflexion sur le film, d’y ajouter ses émotions et souvenirs, Watkins cherchant à faire surgir le film d’une « alchimie » entre la matière cinématographique et l’expérience personnelle de chaque individu qui le regarde. Le rythme de montage est asymétrique, alternant de longs plans-séquences ou des gros plans de visages avec des épisodes très brefs destinés à créer un effet de choc. Enfin, Watkins, refusant les contraintes dictées par des impératifs commerciaux, s’affranchit des durées convenues (Le Voyage dure 14 h 30, « La Commune » 5 h 30 dans sa version intégrale), afin de laisser chaque film se développer sur un temps qui lui est propre, et chaque spectateur trouver l’espace de sa réflexion.