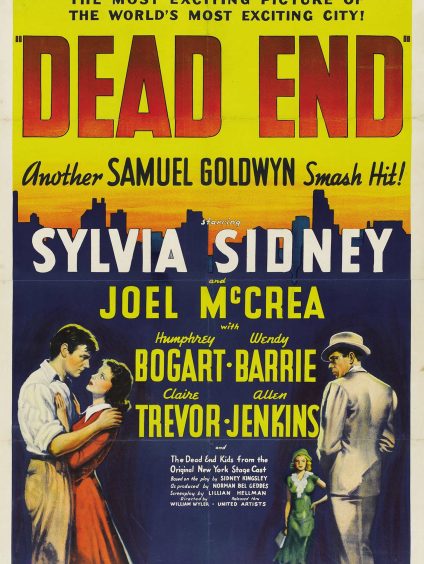

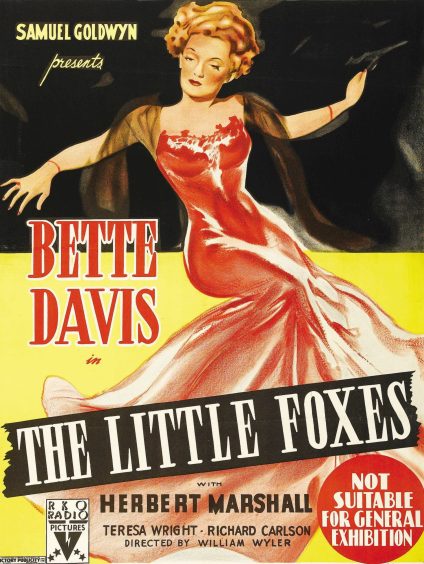

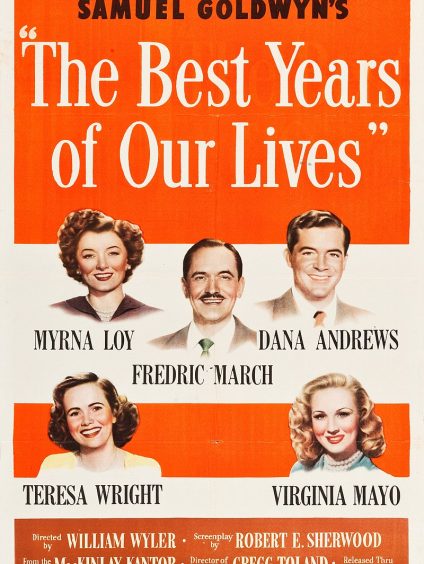

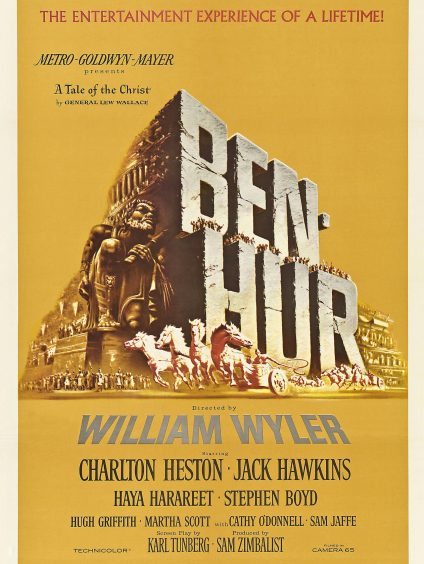

William Wyler est né Willi Wyler le 1er juillet 1902 à Mulhouse à l’époque empire allemand et meurt le 27 juillet 1981 à Los Angeles, c’est un réalisateur et producteur. Son père, Léopold Wyler, est suisse et sa mère, Mélanie Auerbach, allemande. Il fait des études à Lausanne avant d’étudier le violon au Conservatoire de Paris. À partir de 1922, il part travailler aux États-Unis pour les studios Universal dont le fondateur est un cousin de sa mère : Carl Laemmle. Il est d’abord affecté aux services de la publicité, puis devient assistant de production. En 1925, il se lance finalement dans la réalisation et devient le plus jeune réalisateur employé par la firme. En 1928, Wyler est naturalisé américain. Dès les années 1930, il s’impose comme un cinéaste incontournable à Hollywood et collabore notamment avec la Warner Bros pour laquelle il assure la mise en scène d’un de ses plus grands chefs-d’œuvre : « L’Insoumise » avec Bette Davis. Plus tard, en 1936 il signe un juteux contrat avec la Metro-Goldwyn-Mayer qui lui permet de réaliser de nombreux films à succès tels que « La Vipère » et plus tard « Ben-Hur ». Entre 1942 et 1945, Wyler s’engage dans les forces aériennes de l’armée des États-Unis avec le grade de major. Il réalise deux documentaires de propagande américaine sur la guerre en cours. Pendant la guerre, Wyler trouve par ailleurs le temps de signer des œuvres de fiction évoquant le destin tragique d’individus happés par le conflit (« Madame Miniver », « Les Plus Belles Années de notre vie »). Pour faire face à la Commission parlementaire sur les activités anti américaines, du sénateur Joseph McCarthy, il co-fonde le Comité pour le premier amendement (donc en faveur de la liberté d’expression), avec Myrna Loy, John Huston et Philip Dunne. De retour à Hollywood, il y mène une vie confortable, devenant une institution du cinéma commercial et des grandes majors pour lesquelles il assure la réalisation de triomphes commerciaux en tous genres. Ces réussites lui permettent de fonder, avec George Stevens et Frank Capra, une société de production indépendante : la Liberty Film. Mais les échecs successifs de « La Vie est belle », « L’Enjeu » et « Si l’on mariait papa » de Capra l’amènent au dépôt de bilan en 1948.

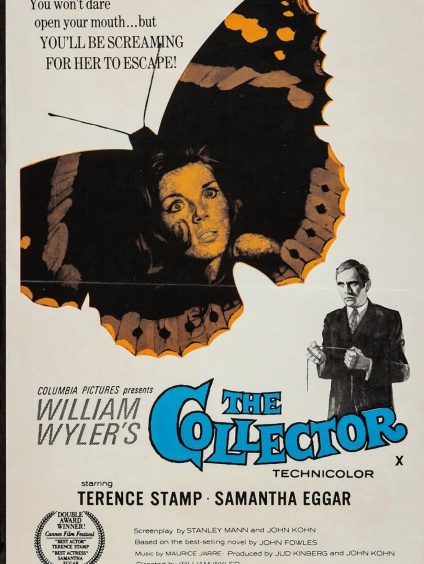

Wyler meurt d’une crise cardiaque en 1981. Il avait été brièvement marié à l’actrice Margaret Sullavan entre 1934 et 1936. Il avait ensuite épousé en 1938 Margaret Tallichet (1914-1991), avec laquelle il vécut jusqu’à sa mort. Ils ont eu cinq enfants dont Catherine Wyler metteur en scène comme son père. Même si son héritage est contesté, même si Wyler a pu être taxé par certains d’académisme, notamment en France, il eut des défenseurs passionnés tel Roger Leenhardt, poussant dans « L’Écran français » un cri de guerre resté célèbre : « À bas Ford, vive Wyler ! ». Il s’est avant tout imposé, selon les termes de Claude Beylie, « comme un solide directeur d’acteurs, sachant tailler dans un matériau de base, littéraire ou théâtral, de qualité. ». Certains critiques, comme André Bazin, décèlent de plus un vrai « style Wyler », reconnaissable dès le premier plan. Ce style passe souvent par l’utilisation de la profondeur de champ et de plans séquences qui diluent la progression dramatique du récit et fonctionnent comme un révélateur sur l’état psychologique des personnages. Ce procédé rend de surcroît poétiques les décors qui nourrissent les fictions successives : la Nouvelle-Orléans du 19e siècle, l’Angleterre ravagée par les bombardements allemands, l’Amérique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les intérieurs cossus du Londres victorien… Aussi ce principe se transforme-t-il, dans ses œuvres tardives, en une description sociologique acerbe, teintée d’une morale particulièrement pensée comme dans « L’Obsédé ».